爷爷的手工豆腐

□ 小梅

我的爷爷为人耿直,认识他的人都夸他是老好人。他不但心地善良而且手艺高超,其中最厉害的莫过于他自学做的手工豆腐。

我记得我小时候,每年腊月初十过后做豆腐的事便提上日程。村上需要做豆腐的家庭纷纷把浸泡了一夜的黄豆,用水桶连带着水一起挑到我家来排队做豆腐(爷爷每年都是免费为大家做豆腐),先到先做。我家后院有二间闲置的房子,便成了临时的豆腐加工作坊。

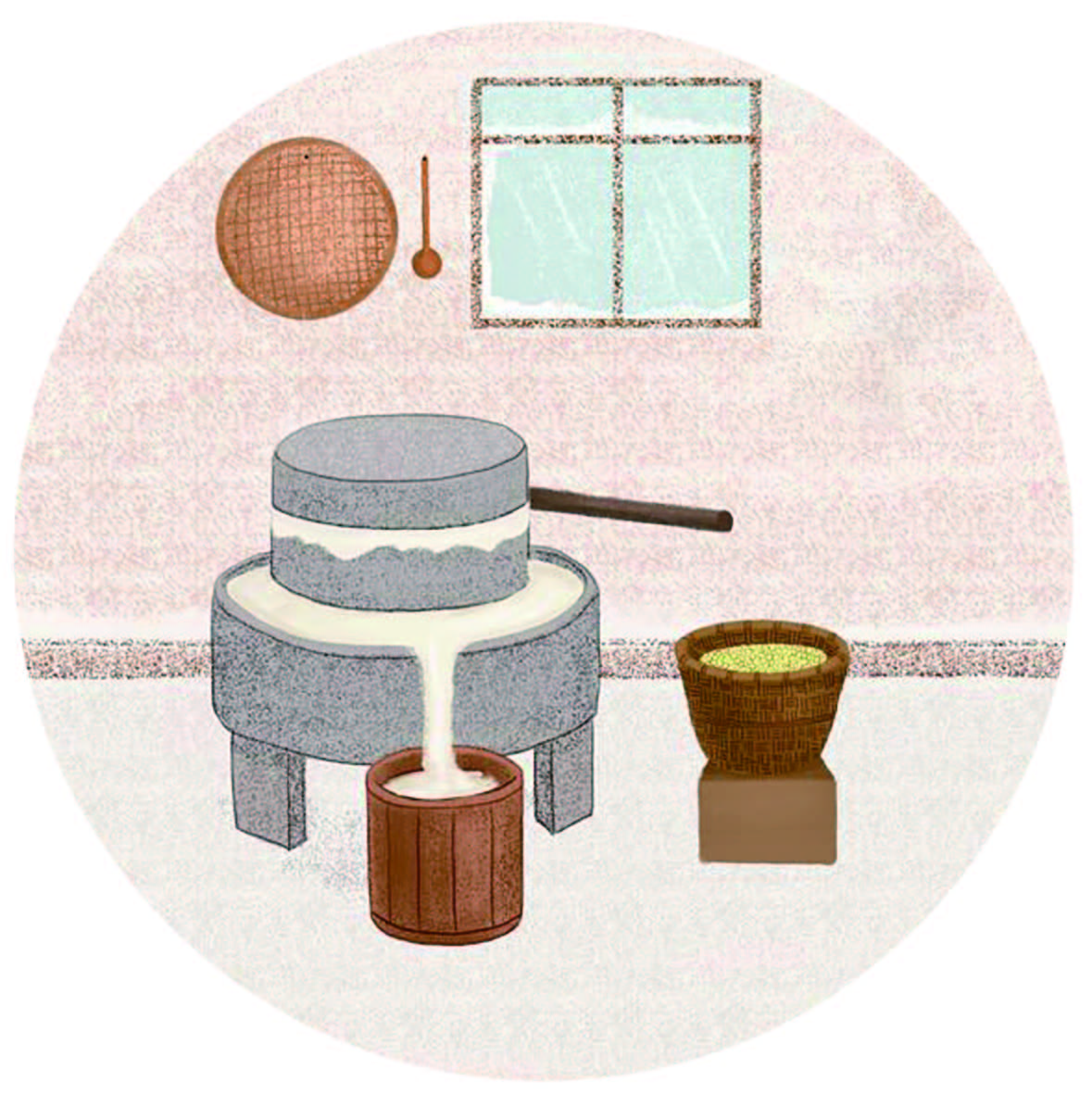

爷爷早早地把磨豆腐的一套直径为八十厘米左右的圆形石磨洗净、架好,另外给石磨按上一个长三米左右儿童手臂粗的T型的木架子,一端固定在石磨的“耳朵”上,另一端用横梁上挂下来的绳子二头固定悬在空中,人们用手扶住横杆顺时针推动石磨。爷爷则弯腰撅屁股,一勺一勺将泡得白白胖胖脱了皮的黄豆,连带着水一起舀起灌进直径为五厘米左右的石磨的孔洞中,随着吱吱呀呀的摩擦声石磨间的缝隙中慢慢渗出乳白色的汁液,缓缓沿着托石流入预先准备好的大水盆中。石磨的旁边是用三根木棍捆绑搭起的三角型架子,两根绳子从梁上垂下固定住三角架,一块二米左右的方型帐纱布绑扎在三脚架的下方当作兜,将磨出来的豆渣浆加适量的水稀释、搅拌后倾倒在里面,左右摇摆晃动起来搓浆。感觉像在伺候摇篮中的婴儿。豆腐渣渐渐留在帐纱布内,而汁液滴滴哒哒从鼓鼓囊囊的纱布的孔眼处沥下,汇入准备好的木盆里。然后将沥好的豆汁倒入锅内,煮沸后撇去上面浮着的白沫,舀入事先准备好的缸内——这个就是我们吃的豆浆。

爷爷的绝活就是点浆了,(在南方石膏是做豆腐的必需品之一,石膏如果放的太多豆腐会老不够细腻,放的太少豆腐无法凝固)只见爷爷事前将如石头般坚硬的石膏用锡纸包好,埋进有大量柴火星的土灶下的灰堆中,煨熟后在石臼内敲打磨成粉末状,再用特制的小酒盅做量物器,按十斤黄豆配一盅的比例,倒入装有熟豆浆的缸中,慢慢搅拌均匀后盖好缸盖。大约过了三十分钟左右乳白色豆浆便凝结成块状,爷爷用一根筷子立在缸中间,如果筷子不倒便可以做豆腐了。先舀出豆腐花来,再将豆腐花倾倒在预先准备好的桌子上——在户外稻场上,一字排开四五张桌子,桌面上用四根扁担扎紧做成一个四方框,框搁在桌面边缘用作围栏。上面铺上干净的纱布——将纱布的四角撩起盖在豆腐花上。为了保险起见,再在豆腐花上盖一块纱布防止豆花溜出来,再将一张桌子反过来倒扣在豆花上面,桌与桌之间隔着三厘米左右厚的豆腐花,再搬来几块大石头均匀地压在桌子上,豆腐花被挤压得鼓了出来如胖娃娃的脸蛋一般。淅淅沥沥的水珠便顺着桌面流淌。约莫过了三个小时左右纱布中没有水渗出时,爷爷拿着一把二十厘米左右闪着金光、外型似关公青龙偃月刀似的长刀,缓缓走来卸下石头、桌子、掀开包布,正正方方白白嫩嫩的一大块豆腐神奇般的呈现出来,爷爷伸出二根手指轻压一下豆腐面,他那写满岁月沧桑的老脸上露出满意的笑容,仿佛一位艺术家正在静静地欣赏着自己刚完成的得意之作。随即见他如将军般挥舞着精致的长刀在豆腐上涮涮涮比划一番,四四方方洁白如玉、质地细嫩的豆腐就呈现在眼前了!

每回吃豆腐的时候就不免想起亲爱的爷爷。关于爷爷的记忆每每想起都倍感温暖。

本期推荐

NEWS RECOMMENDED

《溧阳日报》溧阳市融媒体中心版权所有◎All Rights Reserved

江苏路特数字科技有限公司仅提供技术服务支持

文字、图片、视频版权归属发布媒体