溧阳双桥

老照片的故事之一

□ 路发今

记不清是谁说的了:失去了的东西才知道珍贵,这话还的确有些道理的。如今,四五十岁以上的溧阳人一说起城里的码头街、双桥等等地方,很多人总会扼腕叹息:太可惜了,如果不拆掉的话,那该有多好啊,都是很好的旅游景点啊!对此我也深有同感。上个世纪九十年代初期拆去码头街时,那时候我在市委宣传部工作,曾请市广电局安排记者到码头街去摄影摄像,留下了一些影像资料。但拆双桥的时间比较早,我查阅了《溧阳县水利志》,是1974年冬天拆掉的,只有文字记载,没有图片留存。不过也不能苛求,因为那时正是“文革”动乱期间,再说那时的照相机是个奢侈品,很少有人有的啊!话虽这么说,但我又抱有侥幸心理,说不定民间还有人拍过双桥的照片呢,因此近年来我曾向多人打听,有无双桥照片,回应都是没有。

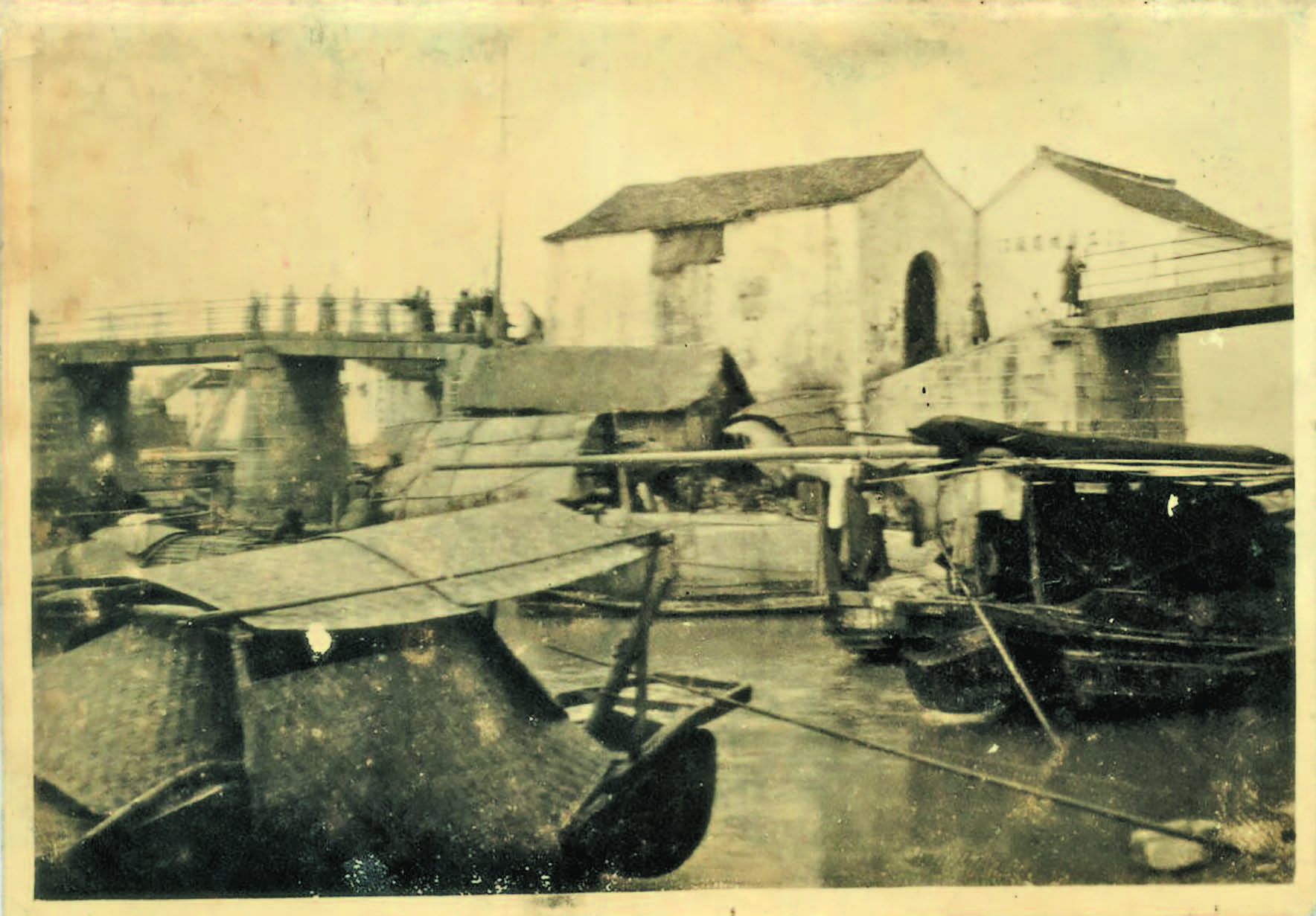

真叫踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫。今年国庆节后,我到北京去看望溧阳老乡——蔡葵先生。他老人家为我泡茶时,我端详着他家客厅墙面上悬挂的一幅油画:画面上是一座用花岗岩石条架在河中桥墩上的梁式石桥,尤其是两桥之间的歇脚亭,这是多么熟悉的地方啊,以前我从乡下进城多次经过这歇脚亭的啊,便好奇地问蔡老:“这是……”我话还未说完,蔡老脱口而出,这是我们溧阳的双桥。啊,这是双桥?我喜出望外地盯着油画,头脑里在回想着当年溧阳双桥的雄姿:双桥是由横跨在南河和竹箦大河上的南桥、北桥组成的,双桥是老百姓的俗称。《溧阳县志》上则称它为凤凰桥,因为南北两桥之间的凤凰埂很像一只凤凰的身体,而南北两桥就像凤凰展开的两个翅膀,但这幅油画的画面上只有一座石桥,另一座石桥只有个桥垛,架在桥垛上的石条悬在空中,很像一只折翅的凤凰……为什么要将双桥画成这个样子呢?蔡老看出了我的心思,向我解释说,这是我请一位油画家照着家里保存的一张老照片画出来的,老照片原来就是这个样子。我惊喜地问,您家里有双桥的老照片?蔡老笑吟吟地说,有啊。我探询地问,能找出来让我看看吗?蔡老痛快地说,可以啊!于是蔡老先到书房找了一阵,没找到。后来他又到房间的一个柜里拿出五六本影集,一本一本地翻阅起来,终于从一本旧影集里找出了这张双桥发黄的老照片(见上图)。

蔡老和我回到客厅的沙发上并肩坐下后,兴致很高地对我说,你从家乡跑来看望我,我很高兴,我俩来好好地吹吹牛、聊聊天。蔡老左手捏着老照片,右手指着歇脚亭后面那座房屋说,我是1934年12月25日出生这所房屋里的,至今已有82年了。我是在歌歧中学读的高中,是县学联副主席,主席是李中堂。我还被当选为县人民代表,参加了溧阳县第二届人代会,并被当选为常委的。1952年夏天,我考上了复旦大学中文系。我原名叫蔡恒茂,在大学里写文章时用的笔名叫蔡葵,以后就一直沿用此名。1956年毕业后被分配到中科院文学研究所,一直干到了退休。蔡老很谦虚,只是简要地讲述了他的简历,他的文学成就只字未提。在这里我来向读者朋友简要地介绍一下他的工作业绩:蔡葵,中国作家协会会员,《文学评论》常务副主编,我国著名的文学评论家,是《茅盾文学奖》评委。他潜心于长篇小说研究三十多年,无论潮起潮落,都不为所动,始终保持着学者的宁静和高尚。著有论著《长篇之旅》《大叙事品格论》《小说家喜爱的小说》《长篇的辉煌》等书,在我国文学评论界有很高的威望。

言归正传,我们还是对着照片来说双桥。蔡老指着他出生的房屋墙面上的几个小黑点说,这几个字太小了,看不清楚。其实这是我家洋龙的广告语,上面写的是“无锡工艺制造厂”七个字。洋龙,你知道是什么东西吗?蔡老笑呵呵地望着我。我说,我知道,就是戽水机。对,对,蔡老连连说,你看呀,双桥下边的河面上有三只洋龙船,这是我父亲从无锡工艺制造厂买来的,用来为新昌、蒋店、南渡、河口一带农民灌溉或排涝的,然后收取一点费用,这就是我家的经济来源。我父亲请人拍照,主要是拍我家的三只洋龙船,而不是拍双桥,所以双桥就拍得不够完整。哦,我听明白了,原来是这么回事。说完洋龙船,蔡老手指着歇脚亭说,这座歇脚亭里呢,两边都有条木长凳,供过路行人歇脚休息。东边墙面上还写有一排大字:“上帝说,我就是生命,我就是道路。”这是县里教会的人写的。歇脚亭左边的是南桥,日寇盘踞溧阳期间,南桥南边桥垛上设有岗亭,日伪军会对进城的人进行询问、搜查。南桥下去的正前方叫百竹墩,是处鬼坟滩。沿着南河岸边往东走,我记得是狄家的大达轮船公司,有两三只轮船,跑的是南渡、社渚、梅渚,还有上兴埠、上沛埠等地的水路。沿河再往前走,就是繁华热闹的码头街了。歇脚亭右边的北桥呢,蔡老的食指指着悬在空中的长石条说,北桥也是一座三孔石桥,行人出城经过此桥,沿着河埂可以走向泓口和昆仑桥等地……

听罢蔡老的这番叙说,我惊叹不已地说,蔡老,您的记忆力真好,您离家几十年了,还记得这么多家乡地名,而且一点也未出差错。蔡老笑道,小时候的事情记得清楚,现在的事情反而老是忘掉,哈哈,老啦,不中用了。随后老人关切地问道,家乡的双桥还在吗?我实话实说:早就拆掉了,是1974年冬天拆掉的。哦,老人点点头,遗憾地叹了口大气,说道,这座双桥可是有些历史的啊,据说最初是由一位溧阳知县建造的。关于双桥的历史,我还是比较熟悉的,于是我介绍说:我们溧阳南部的水流进了南河,同发源在曹姥山的竹箦河汇合,然后直泻到双桥这里,这个地方溧阳人叫它三尖嘴。接着水流围绕城区外围分成几条河道,流向宜兴的荆溪进入太湖、流向大海。这样,双桥这里河道实际上成了上游各条来水的咽喉,而这里又是南来北往的水陆交通要道,无论是船只还是行人都是进城的必经之路。为了方便行人进城,明朝弘治年间,溧阳知县符观就在这里建造了双桥,以方便人们进出县城,真是功德无量……清朝嘉庆年间,北桥倒坍,暂建木桥。到了清末民初,由官方和民间共同筹集资金,又修建起了两座三孔的梁式石桥——双桥。说着我喝了口茶,继续说,1969年冬天,那时是“文革”的军管期间,县革委负责人为了解决溧阳县城的水患问题,决定分三期疏浚城中河。西起南北双桥,东至夏桥,全长有二点一公里……双桥河段是第三期施工的,那时已到了1974年11月份,上万民工在一个月内拆掉双桥、疏浚拓宽原有河道的。这次花了六年时间疏浚城中河,基本上解决了溧阳县城多年的水患问题,但对历史古迹和历史文物却是一次很大的破坏,不仅拆掉了双桥、桥上曾经建有太白楼的虹桥(太白楼是被日寇飞机炸毁的)等五座石桥,还将民国年间由王平陵倡导、地方绅商捐资建造的公园一剖对开,以致很多历史文化遗存全都被毁掉了。蔡老颇有同感地点点头,是啊,这些年来,全国不少地方都在大拆大建,有不少历史文物和名人故居遭到破坏,真令人痛心啊!我俩沉默了一会,我突然想起可将这张老照片写篇文章,题目就叫《溧阳双桥》,我把这个想法说给蔡老听后,他老人家赞同地说,你的想法很好,把溧阳双桥的历史用文字记载下来,这是一件好事,应该把它写下来的,以让后人知道溧阳县城西边曾经有过双桥。因为蔡老同我是熟悉多年的忘年交,所以我大胆地说,蔡老,请您能把这张老照片借给我用一下吗,到时候我一定完璧归赵。蔡老爽快地说,可以呀,于是便将这张老照片递到我的手里。回到溧阳不久,我即写了这篇《溧阳双桥》。

本期推荐

NEWS RECOMMENDED

《溧阳日报》溧阳市融媒体中心版权所有◎All Rights Reserved

江苏路特数字科技有限公司仅提供技术服务支持

文字、图片、视频版权归属发布媒体