追忆《溧阳日报》首任社长沈兰芝

——访沈兰芝之子沈越

□ 沈亚萍

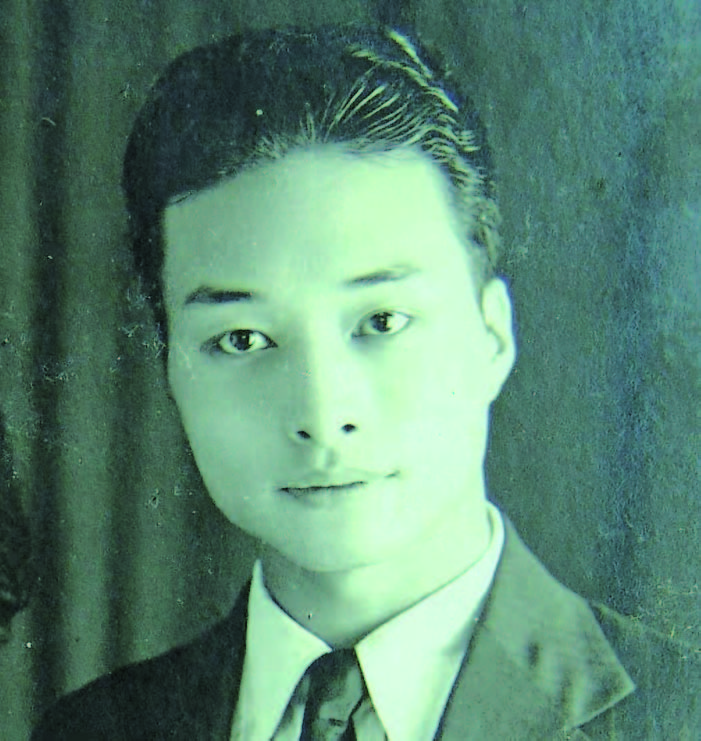

青年时期的沈兰芝

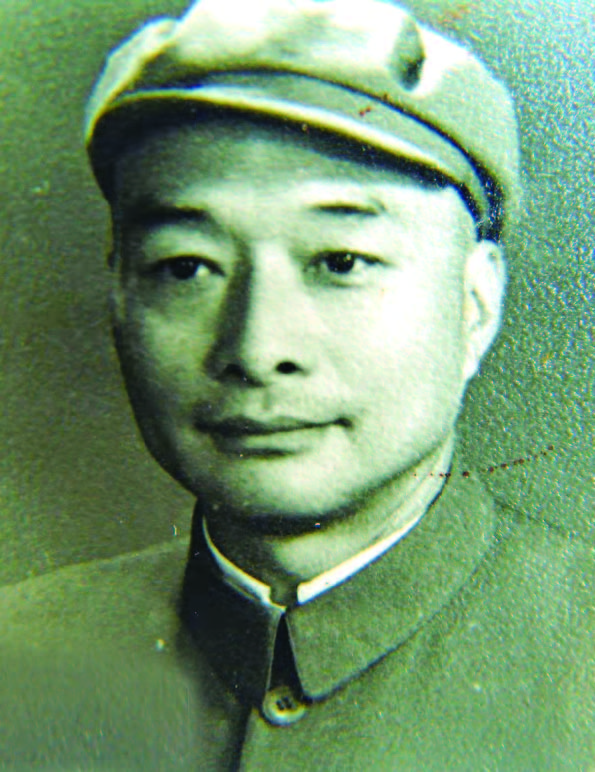

上世纪50年代的沈兰芝

1932年2月,中共溧阳特别支部创办了溧阳历史上第一张党报——《溧阳日报》。参加办报的有狄超白、段超人、沈兰芝、茅荣林(非党员)、蒋星德(非党员)五人。其中,沈兰芝任社长,狄超白任主编。社址设在溧阳城内同乐巷的沈兰芝家中,经费由沈兰芝资助。

出生于富裕家庭,却毅然投身革命。沈兰芝(1910-1988),是《溧阳日报》第一任社长,亦是近代四川机械工业奠基人之一。从溧阳辗转至四川,他践行着对党和人民的忠诚、对革命的至死不移。他的一生是革命的一生,是战斗的一生,是对人民革命和建设事业无私奉献的一生。

为了解沈兰芝生平事迹,记者通过多方寻访,在北京采访到了沈兰芝之子沈越教授(北京师范大学经济与工商管理学院原党委书记、院长),听他讲述沈兰芝鲜为人知的传奇故事。

出身富裕 变卖家产投身革命

“我父亲真的了不起,他9岁丧父,在母亲的抚养下长大。他从小接受进步思想,胸怀报国之志,一心一意跟着共产党闹革命。”沈越告诉记者,在他印象中,父亲身上一直带着一件珍贵的“宝物”——信念!“他相信黑暗一定会过去,相信革命一定会胜利。”

沈兰芝早在中学时代,在大革命的影响下,思想进步,追求真理。1928年,在中学积极参加了进步学生运动,被反动当局开除出校。1932年,上海“一·二八”事变发生后,在中国共产党的抗日民族政策的影响下,沈兰芝满怀爱国热情,积极投入了抗日爱国的斗争。1932年2月在家乡参加了中国共产党领导的进步群众组织的“二一学社”,并和一些党员、进步人士一起办起《溧阳日报》,他担任社长。

“那时,我父亲衣食无忧,在当地算是富足,但是为了宣传党的抗日主张,号召群众组织起来、武装起来,抵抗日本帝国主义侵略,他冒着生命危险在家里办起了报纸,为了筹措经费,不惜变卖家产。”沈越说,当年,沈兰芝花200多元从苏州买来一批由美国进口的无线电元件,安装成一台五灯收音机,收听和记录国内外新闻。

1932年2月20日,《溧阳日报》正式创刊。这是一张四开、排老三号字、以发表记录新闻为主的地方报纸,由竞华印刷厂承印,印数为几百份。报纸宣传“九·一八”事变与“一·二八”事变的真相,揭露国民党政府不抵抗,与日寇委曲求全的消极抗战行径,号召抵制日货,以此唤起民众,团结抗日。

在硝烟弥漫、战火纷飞的抗日战争年代,这份报纸在溧阳地区被干部群众视若珍宝,它传递着党中央的声音,激励着干群的斗志,在那段艰难困苦的特别时期发挥了重要作用。之后,报纸还发表狄超白采写的《育婴堂的调查》《监狱视察记》等文章,抨击国民党当局的腐败,得到各界的重视和好评,也引起了国民党溧阳县党部和县政府的注意和仇视。

1932年3月中旬,中共南京市委负责人王善堂、路大奎等被捕叛变,供出溧阳党组织。于是,国民党南京警备司令部打电报给溧阳县政府,指名逮捕李幽青(即狄幽青)、郭青云(即葛春霖)、陈达(即陈智方)三人。狄超白被捕后,《溧阳日报》被封。这张党报虽只办了7期就在专制统治下停刊,但就是这份当年从溧阳城内同乐巷平房里诞生的饱含墨香、宣传马克思主义的报纸,使得那些具有初步共产主义思想的先进分子,政治觉悟得到了新的提高。

《溧阳日报》被国民党反动当局查封,沈兰芝和一些党员被捕,在敌人的刑讯面前,他立场坚定,经受了严峻的考验,后被保释。他于1932年3、4月间在溧阳加入了共青团,后转为中国共产党党员,并担任了县委机要交通员、宣传部长。在白色恐怖下,他机智、沉着、坚定,多次完成了组织交给他的任务。1933年冬,溧阳党组织遭到国民党破坏,沈兰芝幸免于难,流亡于上海、苏州,同党组织失去了联系。但是,在白区地下党的组织遭受严重破坏的情况下,他没有丧失革命信念,仍然从事一些进步活动。

1936年8月,沈兰芝重新与党取得联系,在南京积极参加抗日救亡活动。“七·七”事变后,沈兰芝重返溧阳,组织了一批进步青年,成立了溧阳县抗敌服务团,他担任团长,大力开展抗日救亡宣传活动。1938年3月,在地下党的安排下,他到国民党潜山县政府任教育科长,以后又到无为县货物检查处工作,他利用合法身份,秘密地为新四军筹粮、筹款以及其他紧缺物资,为新四军根据地建设做出了积极贡献。1940年初,国民党反动当局掀起第一次反共高潮,新四军在日寇和国民党的双重包围下面临极大困难,在这种严峻的时刻,沈兰芝于同年5月毅然来到淮南路西抗日根据地,参加了新四军,并于1941年10月重新入党。

抗日战争时期和解放战争时期,沈兰芝长期在我军从事后勤工作,在艰苦卓绝的战争年代,为完成繁重的后勤工作,他不怕牺牲,不避艰险,多方筹划,尽心尽力,为保证部队供给,保证前线需要和根据地的建设做了大量工作。解放战争时期,他曾任华东粮食局副局长、华东财委前方办公室主任。淮海战役中,他在第一线负责组织实施军需供应。亲眼见证并亲身经历了陈毅同志所说“淮海战役的胜利,是人民群众用小车推出来的”。

参加西南服务团 振兴城市经济

“四川可以说是我父亲的第二故乡,他的后半生的事业、坎坷与荣辱,都在这里度过。”沈越介绍,1949年冬,沈兰芝任西南服务团三支队政委,南下入川,在这里,他从事过财政、私营工业的社会主义改造、机械工业、农村水利等方方面面工作,为大西南建设贡献着智慧与力量。

“中国人民解放军西南服务团”是一支很特殊的队伍,由邓小平、刘伯承同志筹划并亲自命名、组建、培育,于1949年6月12日在上海成立,为的不仅是解放大西南,更重要的是建设大西南。“西南服务团”共计1.7万余人,骨干力量是战功卓越的6100多名老干部,另一部分是来自上海、南京、苏南、皖南等地的一万多名大中学生、青年职工,多数是地下党员或参加了党的外围组织的进步青年。

1949年,沈兰芝到重庆后任市军管会财政部长。在被国民党反动派破坏的百废待兴的局面下,他忘我工作,奋发努力,认真学习接管城市工作经验,并深入基层,了解情况,从事经济调查,为迅速恢复和发展重庆和整个川东地区生产,振兴城市经济,解决人民生活,尽了极大的努力。

1952年四川省恢复建制后,沈兰芝主管工业行政管理工作,是四川省工业发展和建设早期领导人之一。他废寝忘食,一面筹划四川工业的发展,一面领导私营工业的社会主义改造,在私营工商业者中广交朋友,宣传贯彻党的政策,胜利实现了第一个五年的工业发展和对私改造计划。他从四川的具体实际出发,特别关注农业和为农业服务的工业的发展,在四川恢复建制不久就着手建设化学肥料工业和农机工业,以后又根据四川水利资源丰富的特点,集中一批科技人员从事水轮发电机和水轮泵的研究设计,建设了一批制造工厂,打下四川农村小水电和提灌事业发展的基础。

1958年四川省机械工业厅成立,沈兰芝担任厅长,大力组织机械工业为农业服务,为发展钢铁工业服务,为自身的发展服务;六十年代贯彻调整、巩固、充实、提高的方针,保证了机械工业的骨干力量,渡过了暂时困难;1964年开始具体组织四川机械工业的三线建设,使四川机械工业得到大发展,成为全国机械工业重要基地之一。沈兰芝是四川机械工业奠基人之一。

“1959年庐山会议后,开国上将邓华因彭德怀错案牵连,被贬出军队到四川省担任副省长,负责分管全省农机工业,成为我父亲的直接领导。”沈越介绍,沈兰芝与邓华上将因志同道合,两人建立起了良好的工作关系与私人情感,一道为四川省的农业机械生产和推广工作做出了贡献。

“在文化大革命中,我父亲遭到打击和迫害,一直到后期,才恢复工作,被安排为四川省农机局副局长,后被选为五届省人大常委会委员,享受副省级待遇。”沈越说,沈兰芝在晚年全身瘫痪的时候仍然坚持每天看报,关心国家大事,他拥护党的改革开放政策,还从国民经济发展全局出发,提出要重视交通运输,加快发展汽车工业等建议。

回顾沈兰芝一生,令人敬佩。他历任中共溧阳县委创办的《溧阳日报》社社长和中共溧阳县委机要交通员、宣传部长,溧阳县抗敌服务团团长,新四军淮南路西办事处财经科长、局长,苏南一地委财经局长,鲁南地区行政公署财经处副处长、粮食局副局长,华东财委前方办事处主任、华东财委副秘书长,华东粮食局副局长,重庆市军管会财政部长,川东财委副主任兼财政厅长,四川省财委副主任,四川省人民政府工业办公室主任,四川省工业厅、重工厅、机械厅厅长,四川省农机局副局长、顾问等职。1956年当选为第一届中共四川省委委员,1979年当选为四川省第五届人民代表大会代表、常务委员会委员,1982年离职休养。1988年4月6日因病医治无效,在成都逝世,终年78岁。

本期推荐

NEWS RECOMMENDED

《溧阳日报》溧阳市融媒体中心版权所有◎All Rights Reserved

江苏路特数字科技有限公司仅提供技术服务支持

文字、图片、视频版权归属发布媒体