记住乡愁

也说伍子胥与史贞女(下)

□ 黄诚

历史学家顾颉刚先生提出过"历史层累学说"这一著名的史家观点,古人对于历史越往前追溯,越容易增添些符合时代文化的新东西。关于伍子胥乞食溧阳的故事,在东汉《吴越春秋》一书中发生了巨大的改动,而且一直影响到后世对于此事的记述。

伍子胥史贞女雕塑

在稍后于《越绝书》,由东汉赵晔所撰的《吴越春秋》一书中,史贞女与伍子胥的故事虽然内容充实得多,但表达的思想却变了味。《吴越春秋·王僚使公子光传第三》原文载:“(伍子胥)疾于中道,乞食溧阳。适会女子击绵于濑水之上,筥中有饭。子胥遇之,谓曰:‘夫人可得一餐乎?’女子曰:‘妾独与母居,三十未嫁,饭不可得。’子胥曰:‘夫人赈穷途少饭,亦何嫌哉?’女子知非人,遂许之,发其箪筥,饭其盎浆,长跪而与之。子胥再餐而止。女子曰:‘君有远逝之行,何不饱而餐之?’子胥已餐而去,又谓女子曰:‘掩夫人之壶浆,无令其露。’女子叹曰:‘嗟乎!妾独与母居三十年,自守贞明,不愿从适,何宜馈饭而与丈夫?越亏礼仪,妾不忍也。子行矣。’子胥行,反顾,女子已自投于濑水矣。於乎!贞明执操,其丈夫女哉!”

在这部书中,濑水溧阳女子被描述成一位为照顾母亲,三十岁仍未婚嫁的大龄孝女形象。这里顺便提一句,若当事人真的三十岁还没有嫁人,在今天看来似乎没什么,但在春秋战国时期可以说已经触犯法律了。因为那时诸侯间为了争夺霸权,采取加快人口增殖、增加劳动力和兵源的早婚政策,如《国语·越语上》中有越国“女子十七不嫁,其父母有罪”、《韩非子·外储说右下》载齐桓公时期齐地百姓“丈夫二十而室,妇人十五而嫁”。哪怕到汉代,女子大龄不嫁也是要处以重罚的,《汉书·惠帝纪》载:“女子年十五以上至三十不嫁,五算。”即到时不嫁要罚五倍人口税。由此可见,所谓三十未嫁只是突出夸张一下女子侍奉母亲的孝顺。

除去这个细节,书中最重要的部分就是重新修改了女子投河自尽的原因。女子是因为把饭给陌生男人吃了,认为逾越了男女之间的礼仪,有损她守了三十年的贞洁,使她心有不忍而投河自尽。作者还称赞女子这种行为“贞明执操”,堪称女中大丈夫。后世所谓史贞女,其贞女之赞词便来源于此(另:再千年之后唐代李白作《溧阳濑水贞女碑铭》中将这位溧阳女子补充了姓氏,“溧阳黄山里史氏之女也”,故后人将其称之为史贞女,至于唐人是如何考证出这个地名和姓氏的,我们也无从得知)。

《吴越春秋》一书的记载虽更为详尽(包括后来伍子胥伐楚之后投金濑水等等),但从史料学的角度来说,其价值远逊于《越绝书》。学界普遍认为《吴越春秋》是在《越绝书》的基础上再加工的,作品(“赵晔《吴越春秋》,又因《越绝书》而为之”——陈垲《越绝书跋》),并且指出其中增添了不少后人附会的东西,使得这本书“犹近小说家言,然自是汉晋稗官杂记之作”(《四库全书总目·卷六十六》),故该书又被称为是“后代演义小说的滥觞”。

在《吴越春秋》书中,我们看到的濑水女子是个完全被封建礼教思想洗脑的死板教条形象,一个可悲的礼教制度下的殉葬品,与《越绝书》中那位濑水女子所怀有的信义长存慷慨赴死的古风相去甚远。出现这种变化的原因,与东汉时期儒学盛行下汉儒们大力说教有关(东汉班固《两都赋》中载“四海之内,学校如林,庠序如林”),学者赵晔在《吴越春秋》书写时按自己的观点重新架构出了一个符合其伦理道德的人物。至于后世冯梦龙、蔡元放《东周列国志》中所记述伍子胥故事亦基本上是由《吴越春秋》中的版本上再扩展加工的,更无史料价值可言。

马未都先生有句话叫“历史没有真相,只残存一个道理”。作为一则历史传说,两千年前伍子胥乞食溧阳的故事是否发生,如何发生,今人再考证也都很难讲得清。但是通过追溯以往的历史我们知道:早在春秋战国时期,我们的先人就已经确立了影响后世两千多年的民族价值观,其中的核心就包括了人与人之间的信与义。当时的人为了心中的大义可以肝脑涂地,以死相报。比如晋国陈婴、公孙杵臼矢志不渝共保赵氏孤儿;吴国专诸之母投缳自尽以绝专诸犹豫之心;魏国侯赢面北自刎以报信陵君,这样的事例在那个时代比比皆是。《越绝书》中溧阳女子仅仅因为伍子胥临行前一句嘱咐而投水,这应该也是鲁迅先生所赞颂的“中国的脊梁”罢。

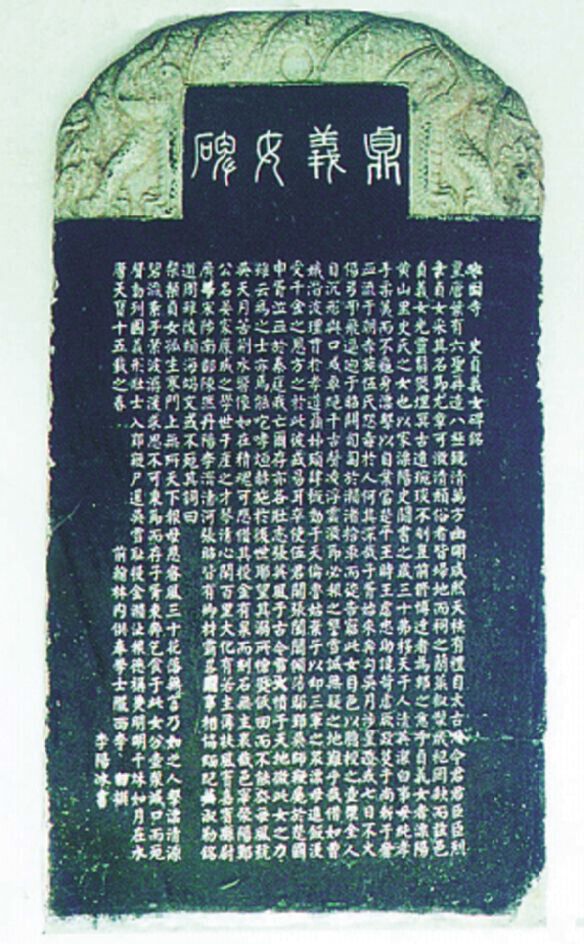

濑水贞女碑铭

本期推荐

NEWS RECOMMENDED

《溧阳日报》溧阳市融媒体中心版权所有◎All Rights Reserved

江苏路特数字科技有限公司仅提供技术服务支持

文字、图片、视频版权归属发布媒体