为“国家命运”建功立勋的溧阳人

——记中国工程物理研究院研究员史求深

史求深近影

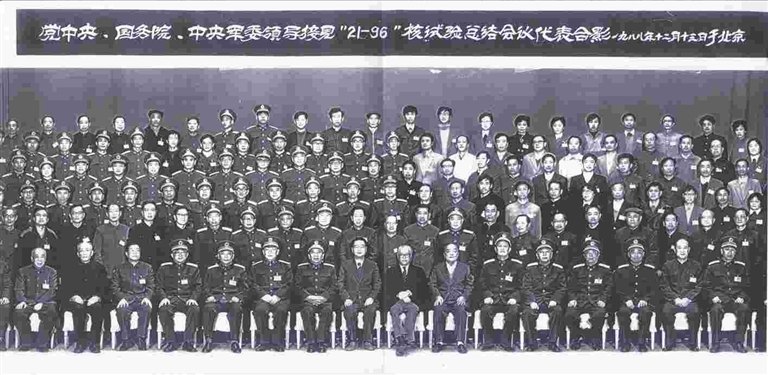

史求深(第四排右起第四)参加核试验总结大会合影

“如果六十年代以来,中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有影响的大国,就没有现在这样的国际地位,这些方面反映一个民族的能力,也是一个民族,一个国家兴旺发达的标志……”

———邓小平

□史建明 史德之

“十八大”召开前夕的2012年10月上中旬,中央台一套黄金时段,热播着一部题为《国家命运》的纪实体电视剧。恢宏的历史画卷,以“两弹一星”元勋们为代表的民族英雄脊梁群体,他们以强国强军为己任,奉献热血和青春,在三年自然灾害中勒紧裤带,在十年浩劫中忍辱负重,咬紧牙关。十年努力,十年奋进,终于奇迹般地在茫茫戈壁上引爆了原子弹、氢弹,让东方红乐曲响彻苍穹。剧中反映的大多是真人真事,观后令人回肠荡气,感佩不已。

在这个英雄群体中,就有我们的溧阳老乡史求深先生———中国工程物理研究第九研究所研究员、国家科技进步一等奖获得者的身影。

寒窗苦读品学兼优

史求深,我市别桥镇白土村人,1941年3月出生。

史求深先后在溧阳东马小学和后周中心小学上学;1955年被保送到溧阳县中学和江苏省溧阳中学就读。1961年以高分被中国科学技术大学录取,开始了为期5年的大学生涯。

17年的寒窗苦读,史求深形成了自己鲜明的学习特色。

学习目的明确。求深出身于贫苦农民家庭,自幼受到良好的家风家规教育。祖父史留根、父亲史洪保经常教育他:国有国法,家有家规,要遵纪守法。要尊老爱幼,团结他人,先人后己,甘于吃亏。要吃苦耐劳,勤奋好学,做个对国家有用、光宗耀祖的人。

史求深在中学时代就立下了“为国效力、为家争光”的远大志向。他学习非常勤奋。小学时,不管刮风下雪,从不缺课。每晚在昏暗的油灯下完成作业、复习功课。中学阶段,在校寄宿,学校熄灯后,经常打着手电在被窝里看书学习,周末回家(步行三十余里)边走边背外语或数学公式。

学习方法讲究。史求深是个善于学习的学生。在课堂上他全神贯注地听讲,能抓住老师讲课的重点和难点,课后则及时复习和预习。一个阶段下来,集中对笔记进行整理、归纳、提炼,做到融会贯通,了然于心。他的中学同窗几十年后对他学习上的“勤”与“精”还记忆犹新。

积极参与社会活动。在省溧中学习时,他任班团支部书记、校团委委员。参加过大炼钢铁运动,支援人民公社秋收秋种和沙河水库(现为天目湖)的建设,表现突出。多次被学校授予“三好学生”称号。1960年,被溧阳县团委授予“五四青年红旗手”,被常州军分区授予“基干民兵训练成绩突出者”称号。

在中国科技大学学习时,他是系里全年级为数不多的党员之一,先后担任数学系团委委员,代理团委书记等职,被学校评为“优秀学生”和“五好民兵”。

在数学系,他师从国际著名学者华罗庚教授。华教授缜密的逻辑思维,一丝不苟的严谨学风,让史求深的深造如鱼得水,成为自身的精神财富,终身受用不尽。

1966年夏季,经过严格筛选,史求深以品学兼优、家庭社会关系清白的优势被分配至二机部九院即中国工程物理研究院(以下简称中物院)从事国防科研工作,开始了长达38年的与“国家命运”息息相关又默默无闻的科研生涯。

元勋熏陶献身国防

来到中物院九所工作,他的上司大都是两弹元勋。九所的首任所长是邓稼先,二任是周光君,三任是于敏。中物院是核武器研究的龙头,是个人才济济如群星璀璨、巨星耀目的地方,而九所专事理论设计,是龙头先行。

元勋们的爱国情怀、严谨态度、献身精神让史求深这样的后辈一次又一次地接受到心灵的洗礼,理想信念的升华。

上世纪六十年代的“九次运算”可谓经典教材。当时,苏联背信弃义,撤走全部专家并带去大部分核研究资料,邓稼先带领理论部的年轻人耗时近一年,进行九次运算验证苏联专家留下的一个重要数据。最后周光召根据最大功原理,结合计算成果否定了那个数据,在圈内传为佳话。

1978年春节前夕,二任所长周光召向史求深所在研究室下达了探索中子弹的任务。几个月后,时任院长的邓稼先召开有关研究室负责人的研讨会,邓在听取史求深的汇报后,特地要求他将十几个探索模型的计算结果抄到保密本上,以便进一步作深入探讨。这项研究最终取得了成果并获得核工业部二等奖。

史求深领导的研究室主要任务是理论设计、公式推导、软件编制,其繁复枯燥是常人难以想象的,尤其是计算未达到理想结果时,压力之大,精神之苦也是很难承受的。但一旦遇到柳暗花明,胜利的喜悦也是他人所体会不到的。

在计算工作最紧张时,史求深有过48小时连续工作不出机房的纪录,饿了用开水就干馍,困了在机房打个盹。

上世纪七、八十年代,物资短缺,科研人员待遇偏低,社会上流传的“搞原子弹不如卖茶叶蛋”,是真实的写照。

这里讲一个“娃娃博士”邓稼先(26岁在美国取得博士学位,9天后回国)分配奖金的真实故事。

1986年5月,邓稼先的好友杨振宁第一次来301医院看望癌症后期的他。杨看邓稼先情绪不错,忽然问道:搞原子弹、氢弹,得了多少奖金?邓稼先有点犹豫,然后伸出两个指头。

“20万?”杨振宁问。邓稼先答:“20块!”“开玩笑吧?”杨振宁摇摇头。“我说的是真的!”邓稼先一脸认真地回答老朋友。杨振宁默然了,震撼了,心酸了!

原来,两弹研究在1985年被评为国家科技特等奖,原子弹的奖金总数是1万元,因为参与人多,研究院又垫上一些,然后按10元、5元、3元三个等级发奖,邓稼先是一等,再加上氢弹的10元,共计20元。

在这次获奖中,史求深也得到了宝贵的5元!

对史求深影响最大的是第三任所长于

敏。

于敏,科学界人士称他为中国的“氢弹之父”,他的大脑与生俱来就是搞科研的,除了睡眠,从不停止思维。在中子弹研究的关键时刻,他总是来到研究室与大家一起听取汇报,推导公式,探求新思路。一次,当他们的计算结果比美国公布的还要理想时,他像年轻人一样放声地笑了起来。

于敏还特别平易近人,关心部下。1970年冬,他特地参加了史求深的婚礼,还开玩笑说:“以后我们同七机部可以少扯皮了!”

原来,求深的夫人房连荣在七机部(今为航天部)从事战略导弹的研究工作,两人是中科大同窗,志同道合,结为伉俪。

史求深在中国工程物理研究院北京第九研究所工作期间,承担了一个又一个国家型号任务,他遵照周恩来总理“严肃认真、周到细致、稳妥可靠、万无一失”的指示,大力发扬“爱国奉献、艰苦朴素、协同攻关、求实创新、永攀高峰”的两弹精神,在做好科研组织工作的同时,刻苦钻研科学计算方法,经常利用晚上和节假日,与其他同志合作编制了多个大型(达几万条之多)科学计算软件,完成了多个型号的科学计算任务,保证了型号计算的数据准确无误和型号试验的圆满成功。当时,他们的口号是“要拍着自己的胸脯说,从我自己手里交出的数据保证可靠”。为了及时交出可靠的理论设计数据,在二十世纪七、八十年代,史求深在国产大型计算机房经常废寝忘食地工作,一个数一个数地检查、核对,连春节和国庆节都不休息。

奉献不止硕果累累

在中央的举国体制保障下,在两弹之勋直接指挥下,史求深和他的团队在核武器科研的征途上攻克了一个个难关,登上了一座座高峰,获得了一项项成就,作为理论研究部的骨干之一,他也是多项科技成果的获得者。

主要有:

一、核工业部一、二、三等奖各一次:

中子输送对介质流体力学运动影响的总体方程组及SDPN总体程序(证书号86-2-

121-4);

解三温方程刚性问题的一种物理数学方法及SD三T方程(证书号87-3-006-3);

辐射烧蚀压缩原理在438-2理论设计中的应用(证书号89-1-001-5)。

二、国防科工委二等奖两项:

快速输出硬x光、酌射线装置的设计技术研究(证书号94-02-21-4);

干净氢弹纯聚变次级原理突破与串级引光技术(证书号950224-3)。

上述两个奖项是1994年和1995年颁发的,而史求深分别被列为项目完成者的第四位和第三位。

三、国家科委一等奖两项、二等奖两项:第二代战略核武器氢弹次级设计原理与关键技术的重大突破(证书号93-KGJ02-1-

02-10);

快速输出硬X光、酌射线核装置及其搭车试验方式的设计技术(证书号95-KGJ02-

2-2-07);

3R装置原理突破(证书号96-KGJ02-2-

01-04);

678物理设计(证书号96-KGJ02-1-01-

10)。

这四个奖项是核武研究中的重大项目,领军人物都是国内外著名科学家,作为研究室的负责人,史求深长期呕心沥血,奉献了自己的才智和青春,党和人民给予他应得的荣誉。(他在获奖项目完成者中分列第10、7、4和10名。)

史求深在研究院工作的38年中,以自身严谨的工作作风,刻苦钻研、无私奉献的精神,博得了领导和同事的一致赞誉。据统计,院所的先进个人证书就有13个,他所在的研究室曾被研究院记集体一等功。

严守纪律,严格保密是对每一个从事国家机要工作的公民最起码的要求,在这方面,老院长邓稼先自然是所有从事核武器研究工作人员的楷模。

1971年,诺贝尔物理奖获得者杨振宁辗转来到北京,见到了阔别二十多年的挚友邓稼先,两人思潮涌动,感慨万千。为了保密,邓没有告诉杨自己从事的工作,而杨早已经心知肚明,只是不便直言。机场临别时,杨突然发问:听说有一个叫寒春的美国人参与了中国原子弹的研制,这是真的吗?邓左右为难,无以作答。此事一直汇报到周总理那里,总理指示:“可以让邓稼先如实告诉杨先生,中国的原子弹、氢弹,全部是由中国人自己制造的,没有一个外国人参加!”

杨振宁在上海返美前,终于接到由邓派专人乘机送来的周总理授意的短信,他读后,眼泪夺眶而出……

史求深以前辈为榜样,对于自己所从事的工作,做到“上不告父母,下不告妻儿”。他父母一直以来只知道儿子在北京保密单位工作,具体做什么则一无所知。父亲洪保先生1989年(享年76岁)逝世时,也不知道儿子是研制核武器的有功人员。他与爱人房连荣虽然都在保密单位工作,但回家后,避而不谈工作之事。平时在单位他不断教育新来的同事遵守保密条例,主动协助保卫部门做好相关工作,从未发生泄密事件,经常受到院、所表扬。1992年3月,经院、部层层推荐,史求深被国家保密局授予“全国保密先进工作者”的称号。

2004年,63岁的史求深从他奉献了38年之久的工作岗位上退休了。但是10年来,他一刻也没有清闲过。只是在不同的岗位上,为科研事业做好后勤保障工作。

先是参加全国第一次经济普查工作,被北京市海淀区评为“全国第一次经济普查工作”先进工作者。2005年至2012年,参加中物院第九研究所新区建设,主要承担工程款支付的审核工作、新区建设资料的收集、整理和归档工作、会议纪要和建设月报及大事记的撰写工作、工程的结算审核工作,该工程新建建筑面积12万平方米,投资12亿元,通过国防科工局、国家财政部、解放军总装备部的验收,被国防科工局评为全国军工固定资产投资先进集体。

2012年,参加中国工程物理研究院院史馆的建设工作,该馆建成后将全面陈列我国两弹一星研制过程的文物史料,再现那些峥嵘岁月,教育后人。

2013年至今参加中国工程物理研究院北京计算机研究中心和高压先进科学研究中心两个科研办公大楼的建设工作。

莫道桑榆晚,为霞尚满天。

史求深的人生是绚丽多彩的,他和他所在团队为“国家命运”所立下的功勋已经载入史册,我们溧阳人为有这样的乡亲而感到骄傲!

本期推荐

NEWS RECOMMENDED

《溧阳日报》溧阳市融媒体中心版权所有◎All Rights Reserved

江苏路特数字科技有限公司仅提供技术服务支持

文字、图片、视频版权归属发布媒体