清民时期溧阳地区临时流通币和代用币

照片

拓片

照片

拓片

照片

拓片

照片

□刘建华

临时流动币和代用币,是在某一历史背景下、某一区域内,发行使用的一种具有货币功能的地方性、临时性的货币。它在某个时期和某个区域内,解决了小额辅币紧缺,找零流通不便的问题。同时,也有某店铺、商会彰显自己经济实力的广告用意。它未经政府和国家授权发行,是一种非法发行的,且有着扰乱市场和金融秩序嫌疑的货币。此种货币一出,往往遭到政府严厉打击,并收回销毁,故此类货币的种类不多,留存至今的更是非常稀少。

清朝末年至民国时期溧阳地区临时流通币和代用币的种类不多,目前发现的临时流通币就只有“绸缪镇同兴号福记”铜筹、“溧城通用源记”铜筹、“宜溧流通”币三种,代用币就只“缴纳田赋换串铜牌”一种。

“绸缪镇同兴号福记”铜筹,长66毫米,宽7毫米,厚1.6毫米,重5.3克。材质紫铜,系钢模手工冲压打制而成。铜筹面文:“癸卯绸缪镇同兴号福记”,背文:“照市兑洋拾文”。按绸缪铜筹的形制和文字考证,癸卯年,应该为光绪二十九年(公元1903年),是清朝晚期。当时绸缪镇属镇江府溧阳县管辖。同兴号福记,应是当时地方上有着较大规模或财力的钱庄或商号。照市兑洋拾文,表明与当时市面流通的铜元(俗称铜板)等值。清末时期,朝廷是否允许民间鼓铸制造货币,不得而知。但从周边的宜兴县、阳湖县(后归属于武进县)、武进县、吴江县、无锡县等地来看,民间都有私造货币的现象,且材质有铜、铝、骨、牙、竹等五花八门。均以钱庄和商号的名义发行,并加上地名,以示流通范围。这类地方临时货币,很可能是当时小额货币的市场投放量不足,影响了人们的日常小额交易,而被官府默许的情况下发行的;也有可能时处清民之交,时局混乱,无政府状态严重,政府无力顾及此类鸡毛蒜皮的“小事”。这些地方临时流通币,只在本镇(乡)或本钱庄(商号)内流通,补充和替代法定辅币。

“绸缪镇同兴号”铜筹,是溧阳以名号命名,并正式进入流通领域的有据可查的早期地方货币之一。从民间和藏家收藏的情况推测,该铜筹的存世量仅有十余枚,是非常珍贵的地方钱币,一直受到溧阳钱币收藏爱好者的追捧和热爱,它对研究溧阳地方货币文化有着很高的史料价值和收藏价值。

“溧城通用源记”铜筹,长63毫米,宽7.6毫米,厚2毫米,重7.6克。材质紫铜,系手工钢模冲压打制而成。铜筹面文:穿孔下为九芒星(或十芒星)和阳文“溧城通用拾文”,背文:穿孔下为九芒星(或十芒星)和阳文“公筹源记”。

“溧城通用源记”铜筹有溧阳乡绅周仁寿于清光绪年间制造。周仁寿(1858--1929)字敬甫、坤荣、镜甫。溧阳歌歧后村人。自幼智慧超群,清末高中举人。周仁寿为人干练,泼辣果断,中举后曾三次任职山东莒州,民国时官至琅琊道道尹兼警备司令、中央赈灾会济南分会主任,1929年在上海去世。

周仁寿家景贫寒,二十岁时离家谋生,在溧阳城内开设茶馆,历时十年,结识了不少衙吏、商绅、讼师、文人,大大丰富了他的社会阅历和处事经验,也使他成为了地方知名绅士。清光绪年间清庭货币流通领域推行机制铜元、银元和纸币,基本停止使用方孔钱币。推行已始,铜元的市场流动量远远不能满足货币交易的需要,再加上新币制受到了各地商界的抵制,因此,溧城商界的一些头面人物鼓动推举周仁寿设计制造地方性货币“溧城铜筹”,限于溧城范围流通使用。铜筹制造完成后,由于式样喜闻乐见,且方便携带,在流通领域受到商铺和民众的广泛欢迎,一时商贾交易、民众购物皆以“铜元”、“铜筹”并行使用。

但“溧城通用源记”铜筹制造流通不久,周仁寿便被仇家以“私铸钱币”而告发。当时,“私铸钱币”可是杀头的大罪。官府要辑拿周仁寿归案。周仁寿了解官场的深浅,知道消息后,在好友的帮助下仓促出逃,漂流他乡,开始亡命生活。

1900年,周仁寿四十二岁,时值光绪皇帝举行清末最后一次乡试。他得知后偷偷返回溧阳,通过在县衙管库房的好友,疏通关节,得以参加了这次乡试,并被录取为“壬寅补行庚子、辛丑并科举人”。以后便渐渐步入仕途。

“溧城通用源记”铜筹,流通时间很短,流通区域又仅限于溧城范围,事发后当时政府对铜筹进行了全面收缴溶毁。至今,事隔一个多世纪,又经过了“文化大革命”的洗礼,能完整保留下来的绝对不会超过百枚,目前,“溧城通用源记”铜筹,已被溧阳钱币收藏爱好者和溧阳历史文化研究爱好者,视为不可多得的珍品。

“宜溧流通”币是新四军在开辟茅山抗日游击根据地后建立的宜溧县抗日民主政府所发行的货币。“宜溧流通”币是以清末、民国时期发行的铜元打戳改制而成,制作不甚精细,面文是阴刻录书“宜溧流通”,背文是阴刻录书面值“壹分”、“贰分”或“伍分”。“宜溧流通”币共有三种不同面值,均用“十文”铜元打改制,分别为“壹分”、“贰分”和“伍分”。

民国27年(1938)6月12日,陈毅司令员率新四军一支队到达溧阳竹箦一带,开辟茅山抗日游击根据地。民国30年(1941)3月至民国34年(1945)2月,先后建立了金、丹、武、宜、溧五县抗日民主联合政府、溧阳县抗日民主政府、溧南县抗日民主政府、溧高县抗日民主政府、宜溧县抗日民主政府。

民国34年(1945)2月,溧南县与宜兴南部地区合并,成立宜溧县抗日民主政府,除原属溧南县的周城区划归溧高县,同官区与茶亭区划归宜溧县外,又将溧阳县的洮南区及所属各乡划杨巷区,归属宜溧县。

由此可见,“宜溧流通”币,是1945年2月宜溧县成立后,至1945年8月日本投降,抗日战争结束期间发行并流通的临时货币,流通时间极短,流通地区又相对较小,发行量不大,是不可多得的研究溧阳临时货币实物资料。

二十世纪,“宜溧流通”币只有“伍分”币面世,袁涛《常州地区临时流通币》一书也只收录“伍分”币一枚。

2004年,在溧阳大溪水库不远的一个村庄(原属宜溧县茶亭区地域)出土一只小坛,内装清民铜元三百余枚,其中有一半左右是打有“宜溧流通”戳记的“宜溧流通”币。这些币中“壹分”、“贰分”和“伍分”面值币均有,又以“壹分”、“贰分”币为少数。

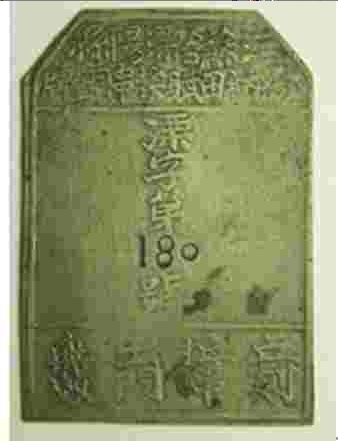

“缴纳田赋换串铜牌”是淘宝网上发现的。铜牌为黄铜浇铸而成,长46毫米,宽33毫米。铜牌斜肩,正面分三个区域,上面的区域内是横排从右至左读,第一排:“江苏省溧阳县”,第二排:“缴纳田赋换串铜牌”;中间的区域是从上至下读:“溧字第180号”(“180”打戳阴刻);下面的区域是竖排从右至左读:“立刻换串出门无效”。铜牌背面无文。

从铜牌的文字来分析,铜牌是当时溧阳税务部门发给缴纳田赋税纳税人的凭证,也可以算作代用币。铜牌的制造使用时间已无从考证,但从铜牌上的“串”字来分析,应该最晚是清末民初的。因为“串”是计算铜钱的单位名称,“一串”也称“一贯”、“一吊”,是一千文方孔小钱用细绳穿成一挂,便于大宗交易。而方孔圆钱到清末民初就被机制铜元、银元和纸币替代,禁止流通了,所以,“缴纳田赋换串铜牌”的制造使用时间应该是清末民初,或清末民初至前。

“缴纳田赋换串铜牌”的“串”前,没有具体的数字,可能是每块铜牌换一串钱,也可能“串”的意思就是“钱”,提醒纳税人立即换钱。过去缴纳田赋税,一般是用粮食实物缴纳,这铜牌可能是发给多缴纳粮食的纳税人,或者是用来返利的。

“缴纳田赋换串铜牌”至今已有一百多年的历史了,以前,溧阳的古玩店也曾收到过,可现在已难见踪影了。

“缴纳田赋换串铜牌”对溧阳的税务史研究和代用币研究,提供不可多得的实物资料。

本期推荐

NEWS RECOMMENDED

《溧阳日报》溧阳市融媒体中心版权所有◎All Rights Reserved

江苏路特数字科技有限公司仅提供技术服务支持

文字、图片、视频版权归属发布媒体