内容详情

2019年04月10日

淮安河下园林散记

阅读数:9699

贾珺

清代同治年间《山阳城隍圩砦图》中的河下古镇

楔子

淮安是京杭大运河沿岸的一座古城,始建于东晋时期,历代均倚为东南重镇。明清时期的淮安城由旧城、联城、新城三部分组成,在城外西北处有一座古镇名曰河下,旧名西湖嘴,属于关厢地区,“东襟新城,西控板闸,南带运河,北依河北,舟车杂还,夙称要冲”,自明代中叶至清代道光300余年间极为繁盛,车马漕船往来不绝,商贾云集,文士辈出,有“小扬州”的美誉。

明清两代的河下古镇在有限的范围内先后兴筑了100多座私家园林,景致融合南北之长,山环水复,亭榭相接,楼台起伏,花木清幽,意境深远,达到很高的艺术水平,拥有多重文化内涵,约略可媲美苏扬二州。清代后期以来连续遭遇天灾人祸,河下园林渐次颓败,其原构至今竟无一留存,难免令人有黍离麦秀之感。但古镇旧有的水系环境、街巷格局和部分民宅店铺尚得以幸存,而且明清以来的方志中对河下园林多有记载,历代墨客雅士留下了大量的诗词文赋和笔记著作,列述其盛况,足供今人俯仰追忆。文史专家高岱明女士的《淮安园林史话》以较大篇幅记述河下园林,考证细致,文笔优美,更加引人遐想。

笔者幼时曾随父母在运河之畔、文通塔下生活十年之久,与河下近在咫尺,乡情深厚。成年后长期寓居北方,偶尔回乡,重访古镇,穿行于湖嘴大街、竹巷之间,流连于萧湖之滨、钓台之侧,感觉每一户老宅、每一家老店、每一条老街都很亲切。更难得的是古镇居民还保持着纯朴的民风,热情好客,恬淡平和,给访客留下良好印象。

相信河下未来一定是淮安市区最富有吸引力的文化旅游区,希望故乡有识之士能够进一步挖掘河下的历史文化内涵,加强文物保护工作,使得这颗运河明珠发出更璀璨的光芒,永久流传后世。

笔者仰慕古今乡贤的风流雅致,不避浅陋,效颦弄斧,信笔敷衍数篇关于河下故园的小记发布于此,聊慰桑梓之情,也希望有更多的朋友能够了解,在河下这片并不广阔的土地上,昔日曾经盛开过如此绚丽的园林奇葩。

餐花吟馆

自唐宋以来,有很多文人热衷于为园林撰写园记,留下了不少著名的篇章,比如唐代白居易《庐山草堂记》、北宋司马光《独乐园记》等等。有的文人还为整座城市的很多园林留下园记总集,例如北宋李格非的《洛阳名园记》、明代刘侗和于奕正合作的《帝京景物略》、清代李斗的《扬州画舫录》,备述洛阳、北京、扬州三地的园林之盛。清代咸丰年间,一位名叫李元庚的河下人也完成了一部《山阳河下园亭记》,足以与以上名著相媲美,河下也以一镇之地,堪与其他园林名城同载于史册而毫不逊色。

李元庚《山阳河下园亭记》

李元庚(1802—1874)字星桥,又字薪桥、莘樵,道光十年(1830)诸生,祖先是苏州人,明代嘉靖年间移居淮安府山阳县西湖嘴。其家族原先以经商为主,后来逐渐转修儒业,连续七代取得秀才的功名。李元庚本人很有才学,对故乡掌故十分熟悉,有《山阳河下园亭记》《望社姓氏考》《餐花吟馆诗集》《梓里待征录》等多种著作传世,其中作于咸丰年间的《山阳河下园亭记》通过踏勘访游、辑录文献、考订故实,详细记述了河下地区明代以来的65座园林。宣统三年(1911),李元庚的孙子李鸿年又作有一部《山阳河下园亭记续编》,补叙园林31处,祖孙二人前后相继,堪称佳话。

李家在河下地区曾经几次更换住所,李元庚的祖父李长发住在仓桥关家巷的绿天书屋,后来李元庚移居曲坊巷,重新建造了一座宅园,初拟名为“补园”,后定名为“餐花吟馆”。

此园的主要建筑大多沿用李氏故园的旧名。正厅三间,名叫“玉诜堂”,可能出自宋代诗僧大观禅师的词句“罗列堂下兮兰玉诜诜”;堂西两间小室即为餐花吟馆,用作书房。北侧有半亩空地,筑惕介山槃,在其东壁墙外摆放了300多块造型特异的山石。西侧有一道竹门,取“竹”字的一半,题名为“个中”,穿竹径而入,其西设“筼(yún)筜(dāng)小舍”;从南侧再穿一门,可沿着曲廊登上假山“小盘谷”,其名典出唐代韩愈《送李愿归盘谷序》(盘谷位于河南济源太行山之南,是一条在两山之间盘旋的山谷)。由东侧下山,转而向北,可见以茅草筑成的晚香草堂。宅南辟菊圃,种有100多种菊花,李家一位女眷根据不同的颜色,以小楷字将这些菊花记录成册。李氏原来还打算建“知所止斋”和“枕经书屋”,但没有完成。

这座宅园大有文人雅致,“玉诜”“餐花”“惕介”“个中”“筼筜”等题名都相当不俗。咸丰十年(1860)捻军焚掠河下,餐花吟馆幸免于难,但150年后的今日,其遗迹早已无可追寻。

带柳园

明清两代,淮安府河下镇私家园林极为鼎盛,其中既有许多纤巧豪奢的官僚、富商之园,也有不少萧疏淡雅文人小园,吴进的带柳园就是其中的佼佼者。

吴进号瓞村,是乾隆初年的诸生(明清时期经考试录取而进入府、县学校学习的生员),自幼家境贫寒,性情耿直,不喜欢与人交往,平生以开设私塾为业,著有《一咏轩诗集》《山阳志补遗》《诗见》,名气虽不大,确是一位有真才实学的硕儒。

吴进的宅园名叫带柳园,位于萧湖湖滨、莲花街南,位置相对偏僻,周围有几十棵古柳,环绕如带,因以为名。园中格局紧凑而曲折,筑有草屋八九间,分别题为澹中堂、澹怀堂、红药草堂、碧润、听雨楼、一咏轩,旁边种了几株花卉,另外还在空地上开辟菜圃和鱼池,吴进本人亲自种瓜、植豆、养鱼。夏天他还乘小船从水中采摘蒲棒,点燃驱蚊;冬天采摘蒲絮,纳进被子中代替棉絮,并以柳枝为炭烧火取暖。

从上古时代起,田圃就是园林的重要源头。到了魏晋时期,官僚、文人的庄园和田园式别业大量兴起,菜圃和农田在园林中也已经成为常见的表现内容。唐代以后的文人园林中也经常设有类似村舍风格的屋宇,采用竹篱茅舍的样式,与菜圃、农田相得益彰,如杜甫的成都草堂、白居易的庐山草堂、卢鸿一的嵩山草堂均得享大名。

淮安地区属于水乡,盛产芦苇、茅草,民间经常以此为材料建造民居,一些园林中也精心仿造,营造草堂、茅屋、草亭、墙垣之类,宛如图画。明末清初著名史学家谈迁北游路过河下,曾经写过一首诗,题目就叫“淮人垣壁多苇萧,朴洁可爱”。

与历史上的文人名园相比,吴进的带柳园只是一座名不见经传的草庐小筑,虽然简朴之极,却大有田园之乐,依稀可见昔日五柳先生的遗风,令人钦慕。

潜天坞

明清时期河下古镇的居民有相当一部分是外地人,其中尤以安徽徽州地区为多,还有一些来自山西、陕西、河南等地。也有少数是外国人的后裔,例如著名学者陈丙的祖先就是越南人。

越南古称安南,长期受中华文明影响,其政治体制、城市建设、文化传统大多与中国类似,并向中央王朝称藩纳贡。南宋宝庆元年(1225),陈煚取代李氏王朝建立陈氏王朝。陈氏统治安南175年之久,直到明朝建文二年(1400)国中发生叛乱,胡一元推翻陈朝,建立大虞。明成祖朱棣即位后曾经派兵征讨,攻灭胡氏政权,并四处寻访陈氏后人复位而不得,遂在安南设交趾布政司,纳入中国直辖版图。

但实际上陈氏并非没有后人。陈丙的祖先就是安南陈氏国王的嫡系后裔,国内发生动乱后移居中国避难,曾经在扬州经营盐务,后家道中落。陈丙年纪很小的时候父亲就去世了,母亲曹氏的娘家在河下有生意经营,于是就带着他前来投奔。陈丙本人在河下得到很好的教育,没有投身商业,毕生以钻研儒家学术为己任,虽曾中秀才,却无意继续追求功名,热衷于心性之学,晚年又精研佛、道二教,成为当地的饱学名士,著有《潜天老人笔谈》。

陈丙的宅园位于竹巷广福寺南巷内,名叫“潜天坞”,可能出自西汉文学家扬雄“心潜天而天,潜地而地”的典故。其中建有两间书斋,题为“第一句庵”。院子里有一座小假山,用太湖石峰一层一层堆叠而成,周围种几百竿竹子,东西两侧环以游廊,旁边凿了一口水井,格局极为简单,却别有洞天,很有仙乡禅境的味道。

卧风轩

卧风轩对联

卧风轩位于河下湖嘴大街白酒巷的尽端,是裴氏的宅园。裴氏祖先于晚清时期曾经担任船政官员,退休回乡后筑此园居住,清末园传与其孙裴枏(nán)。裴枏字籽青、梓卿,是河下地区的著名学者,著有《卧风轩集》。

园中正厅悬挂“绿埜堂”(“埜”是“野”的异体字)匾额,由名臣左宗棠亲笔所题。厅西一座两间的小瓦房就是卧风轩,面朝南。院子里种了两株梧桐树,几百棵翠竹,还搭建了紫藤架、葡萄架,另有樱桃和海棠各一株,夏日时节绿荫满庭,十分清凉,人躺在小轩的北窗下面,可以感受到阵阵凉风,十分惬意。后来裴家在院中树间结了一座绳床,坐在上面摇来荡去,花木枝叶随风飘曳,更有“卧风”的感觉。轩柱之上悬挂一副对联,集《兰亭序》字撰成:“虚竹幽兰,得此可为觞咏地;风和日永,于斯当诵古今文”,很有特色,不过严格来说,“虚竹幽兰”和“风和日永”的对仗并不工整,而且传世的《兰亭序》摹本中并没有“诵”字,不知道是否文献记载有误。笔者也试着拼凑了一副,以作还原,暂以“揽”字代替“诵”字。

清朝灭亡后,裴家迁居淮安城内的驸马巷,与周总理故居临近;后又迁双刀刘巷,仍将住所命名为卧风轩,以表纪念之意。

面湖草堂

河下镇西南的萧湖是昔日淮安一大名胜风景区,又名珠湖、东湖、萧家湖、萧家田,与运河仅一堤之隔,湖岸曲折,沿岸有韩侯钓台、漂母祠等名胜;湖南辟水田数百亩,景致疏旷;湖北临近河下街巷,船舫稠密;湖中央筑有一道石堤,将东西湖岸与中心岛屿串联一体,地上铺设蜿蜒的莲花街。昔日淮安人常以萧湖为泛舟之处,水中芦苇掩映,游鱼出没,令人神往。

中国古代造园讲究借景,即通过精心布局、合理勾画,将园外的美景纳入园内,事半功倍,有拓展意境的功效。萧湖之滨是河下园林的首选佳地,环湖四周以及湖中莲花街上先后兴建多座优美的园亭,凭湖览胜,其中包括明代的阮池、恢台园,清代的舫阁、华平园、止园、依绿园、晚甘园、荻庄,季逢元的面湖草堂也跻身其中。

河下自古多才俊,很多文人虽然名不见经传,却有惊人的学识才华。季逢元字凤书,别号浣香词客,出身贫寒,科举不利,于是倾心于古文辞,入奎文书院,受教于淮扬道谢子受,后又拜通晓音律的沭阳名士、知府李映庚为师。季逢元在诗文、词赋、散曲方面均有卓越成就,又精通灯谜,著有《壶隐谜存》,晚年研习医术,成为一代名医。如此博学多才,令人钦佩。

季氏的宅园位于萧湖北岸,居灵惠桥东南侧,门临郭家墩。园中正堂3间,墙上开窗,可眺望萧湖风景,视野开阔,烟波如画,故命名为“面湖草堂”,堂上悬《山阳河下园亭志》的作者李元庚题写的一副对联“竹篱茅舍临湖畔,烟雨溪山古寺旁”,非常形象地描绘出园林周围的优美环境。柱上还悬有朋友所赠的另一副楹联“乐府小垂手,医书三折肱”,赞扬季逢元在音律、医学两个领域中的精深造诣。堂外搭建了葡萄架、紫藤架、瓜棚、豆架,绿荫垂地,又用竹篱围了一个菜圃,表现出山野田园的乐趣。

恢台园

恢台园位于萧湖东南岸,是明末退休官宦夏曰瑚的宅园。夏曰瑚字肤公,号涂山,年轻时即有文名,被乡人目为奇才。崇祯四年(1631)探花及第,授翰林院编修。明清两代河下镇的居民十分重视科举,无论是富豪之门还是贫寒之家都把子弟读书应考当做头等大事,因此科甲鼎盛,共出了60多位进士,其中包括状元、榜眼、探花各一,状元是明朝嘉靖年间的沈坤,榜眼是清朝乾隆年间的汪廷珍,夏曰瑚就是那位探花。

夏曰瑚任职不久就因病退休还乡,在萧湖之滨构筑恢台园,从此留连园中,饮酒赋诗,自得其乐。可惜不到一年就去世了。恢台园旧址在清代成为福建庵,后改福建会馆。

园中搭建花棚,堆砌乱石假山,种植了很多高大的柳树。周围环境极为优美,东侧临近城墙,南北均有大片水面,沿岸酒家、妓馆、佛寺、高塔相望,相邻之处有好几座园林,溪流环绕其间,因此又名“绕来园”。夏曰瑚本人有诗云:“傍水成幽筑,诛茅得草堂。所期垂钓处,俨似浣花庄。杨柳月初上,薜萝风正凉。何能谢缨冕,读《易》濯沧浪。”诗中将此园比作唐代大诗人杜甫在成都浣花溪上所建的草堂,并且说自己甘心辞去官职,以读《易经》、濯沧浪之水为乐,表现出高洁的志趣。

绾秀园

杜首昌《绾秀园词选》

绾(wǎn)秀园位于湖嘴,是明代富商杜氏宅园。杜氏祖籍山西太原,世居河下,因为经营盐务而成为巨富,素以资产雄厚而著称。

明末园主杜光绍有秀才功名。崇祯十七年(1644)李自成攻破北京,三月福王、周王、潞王、崇王四位藩王来淮安避难,福王朱由崧曾经在杜氏宅园借住一月之久,五月至南京,被拥立为监国,建立南明弘光政权。福王昏庸荒淫,次年即告覆灭,被清廷杀害。传说杜氏有女貌美才慧,福王约征为皇后。如果故事属实,恐怕是一出悲剧。

清初绾秀园由杜首昌继承。杜首昌字湘草,十分喜好读书,擅长诗词、草书,他不愿意经营生意,坐吃山空,家道竟然慢慢中落。杜首昌经常在园中举行雅集,与当地文人交往,留下不少诗词题咏,格调颇为风雅,绝非庸商俗贾可比。他有两句诗很有名:“黄鹂养就娇性情,骂得桃花没处飞”,被当时人称为“杜黄鹂”。

此园临近西湖,其中设有挥塵亭、如如室、天心水面亭,假山上竖立3座灵秀的石峰,景致极美,号称“淮阴园亭极胜者”。其中“天心水面亭”借用北宋理学家邵雍《清夜吟》中的两句诗“月到天心处,风来水面时”,由此揣度,此亭应该浮在水面上,夜间可与倒影的明月作伴。苏州网师园中有一座“月到风来亭”,与“天心水面亭”用的是同一个典故,可作联想。

清代后期杜氏园废毁,旧址尚存四尺见方的巨石,据说是当年福王所住的大厅的柱础,可见其宏伟之势。

荻庄

明清时期的河下镇居于运河要道,附近的坝闸为水陆运输的转换之所,并且设有造船厂,因此各路商家汇集于此,尤以盐商最为豪富,生活奢华,十分热衷于兴造园林。淮安盐商的原籍大多为安徽徽州,尤其以程氏最为鼎盛,《山阳河下园亭记》所记65处园林中有22处曾属于程氏家族所有,占了三分之一,其中荻庄是最有名的一座。

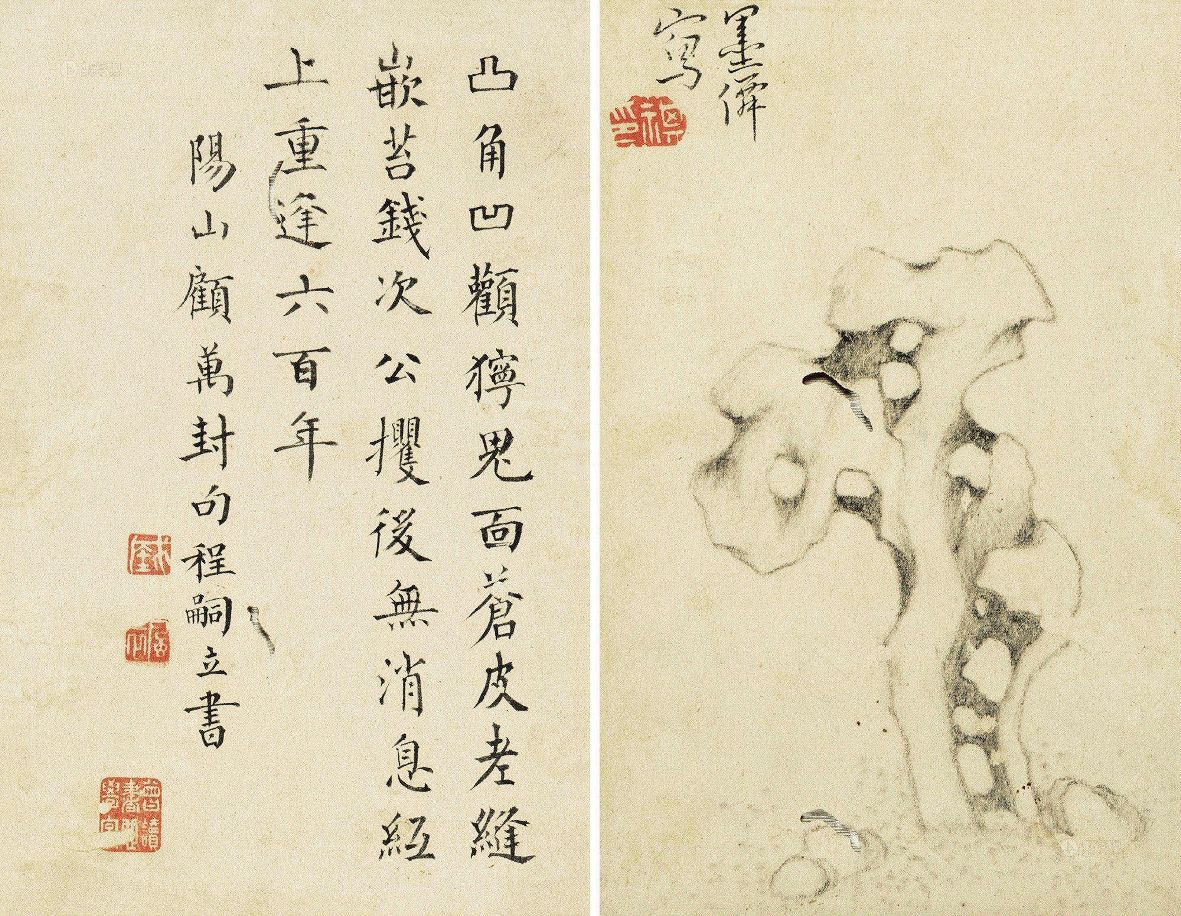

边寿民绘、 程嗣立书《奇石》

荻庄位于萧湖中莲花街,为清代乾隆年间大盐商程鉴别业。程鉴字我观,号镜斋,幼年贫穷,因经营盐务而家境大富。此园以亲水的草本植物“荻”为名,具有强烈的地方特色。

园三面临水,其中正厅5间,名“廓其有容之堂”,由高凤翰题额,面南依水;东侧接小轩平安馆舍,背临百竿翠竹;东厢位置有3间带湖草堂,淮安知府王文治题额,堂外辟水池,内种荷花,岸边又种桃树几十株;西厢位置建3间绿云红雨山居,旁依假山,山侧有绘声阁。西有船房名“虚游”,王虚舟题额,墙间嵌《五老宴集处》石碑。

园中有1株紫藤,长三四丈,枝干虬结。园内又堆土山,上立峰石,临山构华溪渔隐,山后筑松下清斋,旁有3间小轩名“小山丛桂留人”,漕运总督铁保题额。此外还有岫窗、香草庵、春草闲房等八九处建筑。

此园为河下园林之规模较大者,兼富丽堂皇与精奇典雅于一身。乾隆四十九年(1784)乾隆帝南巡,负责接驾的盐务官员曾经打算在此设临时行宫以开御宴,后因诸盐商筹款不足而作罢。当时的高官、名士也多曾拜访此园,名气极大。刘作柱有诗咏道:“轻舟棹入荻芦丛,篱竹弯弯曲径通。几处回廊烟渚外,一重古木画图中。”

按照邱奂《<梦游荻庄图>题后》的记载,嘉庆年间荻庄已经逐渐颓败,嘉庆十六至十七年(1811—1812)有潘姓文人为之作《程氏废园记》。嘉庆二十五年(1820)程氏后人程蔼人曾对园林进行重修,与乡贤在此雅集酬唱,绘图纪事,但已无法与当年烈火烹油、繁花着锦的盛况相提并论。

依绿园

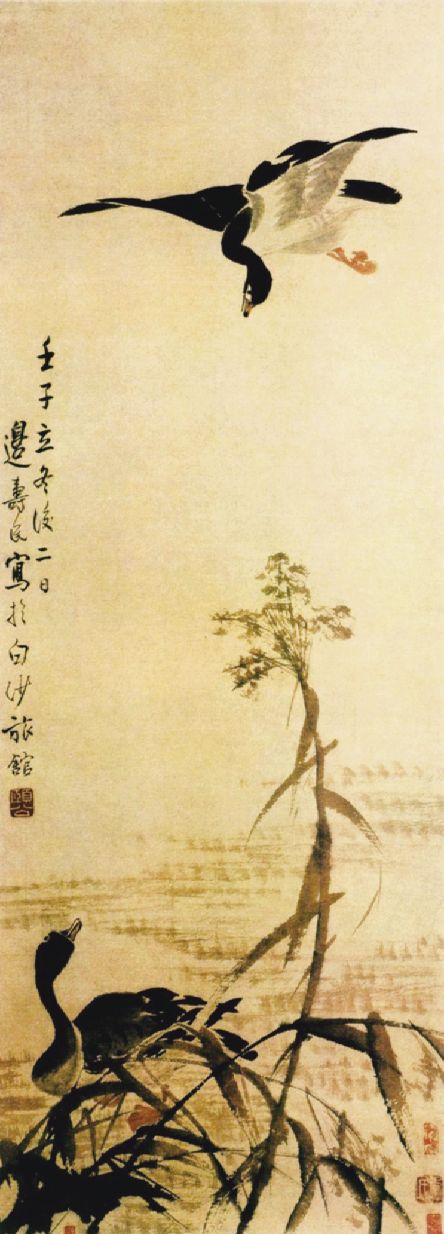

苇间居士边寿民画作

明清两代,河下园林总数逾百,其中名气最大的当属依绿园。此园位于萧湖西岸,园名“依绿”,典出唐代杜甫《陪郑广文游何将军山林》诗:“名园依绿水,野竹上青霄”,强调园址依邻绿波荡漾的萧湖。

清代顺治六年(1649),山阳县文士张新标(字鞠存)高中进士,后曾担任吏部主事,退休回乡后筑此园自居;其子张鸿烈字毅文,也是一位博学才子,康熙十八年(1679)进士,出任翰林院讨之职,退休后继承此园,曾主持纂修《山阳县志》。

依绿园三面环湖,大门临水,西南处为3间正楼曲江楼,楼下墙壁上嵌石碑,上刻西汉张良(爵封留侯)、北宋张载(号横渠先生)、南宋张栻(号南轩)等3位张氏古代先贤画像;又有3间云起阁面东而立,在此可临瞰萧湖,远望城墙雉堞;云起阁北为涵清轩,其西为娱轩。园中辟有荷池,西南设船房6间,东部题为“水西亭”,西部题为“半亩方塘”。北侧有亭名“万斛香”,后门设四扇竹扉。园中另有水仙别馆、香雪山房等景致,当分别以水仙花和梅花为胜。张氏在依绿园中经常聚集四方文人,举办诗赋雅集,观荷赏花,吟咏累日。

后来此园归属大盐商程朝宣(字二樵),传其子程埈(字大川),加以扩建,并更名为“柳衣园”,以形容周围烟柳笼罩的环境特征。

园归程氏后,由程埈堂弟程垲(字爽林)、程嗣立(字风衣)领衔在园中组织文社,大江南北文彦云集于此,程嗣立与当地名士周振采、刘培元、刘培风、王家贲、邱谨、邱重慕、吴宁谧、边寿民、戴大纯合称“曲江十子”,诸人诗作汇为《曲江楼稿》,风行一时,为诗坛一大盛事。其中边寿民是清代著名画家,字颐公,又字渐僧、墨仙,号苇间居士,擅长画花鸟、山水、蔬果,笔下的芦苇、大雁尤其称绝,人称“边芦雁”。

关于此园还有一个神秘的掌故。乾隆二十八年(1763),学者史震林在程家担任私塾教师,住在云起阁,有一天看见对岸火光冲天,好像有一条龙腾空而上。第二天史老先生告诉东家程氏兄弟说河下的龙气跑掉了,不久就会走向衰败。果然第二年秋天老坝口决堤,河下被淹,大伤元气。

后来此园曾经再度更换主人。乾隆年间淮安著名学者吴玉搢是张鸿烈的外孙,曾听母亲说起园中风景,本人年轻时也曾在曲江楼下饮酒,回忆往昔,不胜感慨。

(待续)

贾珺:淮安人,曾先后就读于勺湖小学、新安小学、淮安中学,现为清华大学建筑学院教授、博士生导师、国家一级注册建筑师、《建筑史》丛刊主编。