内容详情

2017年05月04日

为了永远的怀念:纪念周恩来诞辰120周年

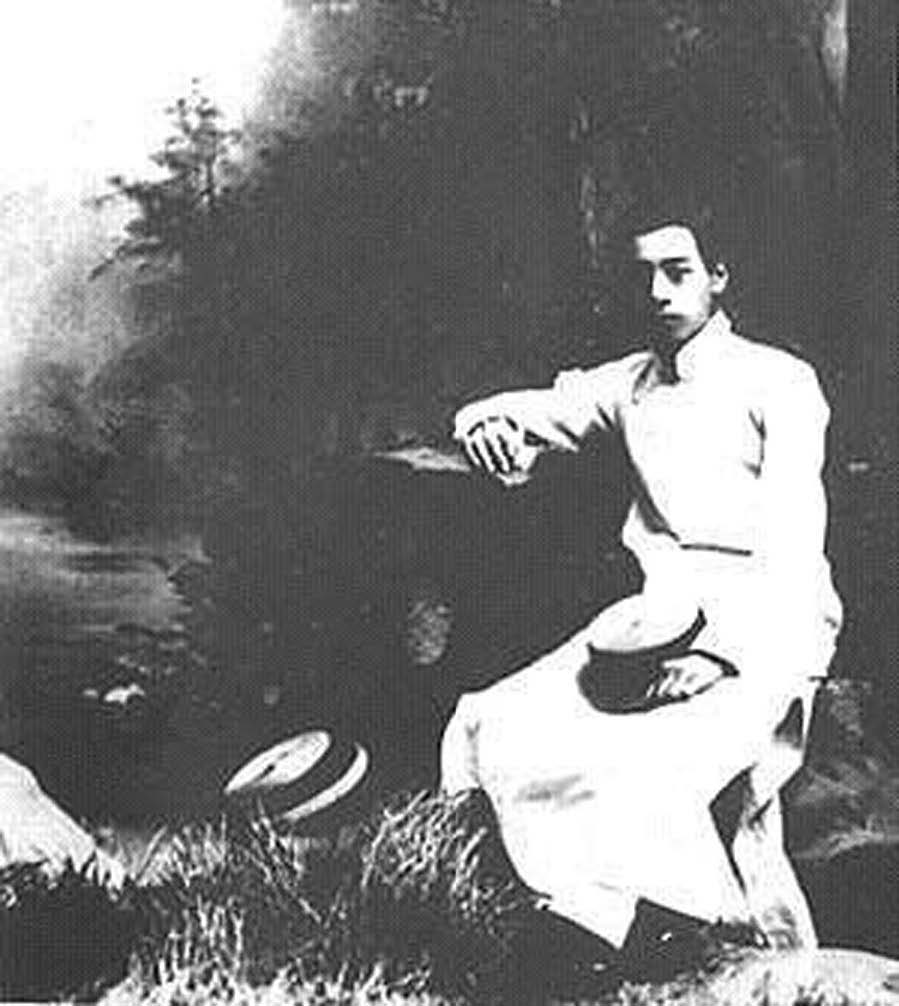

风华正茂 苦求真理

阅读数:1717

为中华之崛起而读书到参加“五·四”运动

周恩来出生的当年,中国所处的环境

当时的中国处于清朝晚期,甲午战争失败后,中国完全沦为半殖民地半封建社会。

1898年2月9日,清政府开始筹借第三期对日赔款。清总理衙门与英国汇丰银行、德国德华银行在北京签订了《英德续借款合同》十七款,另附《付还本利日期数》一件。借款偿还期内,中国海关总税务司职位必须由英国人充任。2月14日,清总理衙门大臣李鸿章与德使海靖在北京签订了《胶澳租界条约》。通过这一条约,德国不仅得以租借胶州湾,而且把山东全省变成了自己的势力范围。3月11日,法帝国主义向清政府提出“租借”广州湾(今广东湛江)的无理要求,并于当年闰三月初二(1898年4月22日)派出军舰在广东雷州府遂溪县的海头汛(今湛江市霞山区沿海)武装登陆,强占海头炮台。对此,清政府却委曲求全,屈膝投降,竟然派官员与法军划定租界。法帝国主义入侵后,所到之处四出烧杀掳掠,妄图扩大“租借”范围。3月,法国强迫清政府允其强租广州湾(今广东湛江)后,英国政府立即要求强租九龙半岛作为“补偿”。4月21日,清总理衙门大臣李鸿章等与英驻华公使窦纳乐在北京签订《展拓香港界址专条》,将位于深圳河以南、九龙半岛界限街以北及附近岛屿的中国领土,即所谓“新界”,租借给英国,租期九十九年;租期内该地区完全归英国管辖。11月16日,清政府却向法侵略者节节退让,钦差大臣苏元春与法国海军提督高礼睿签定了丧权辱国的《中法互订广州湾租界条约》,把广州湾租借给法国,期限99年。

这一年,5月13日,清总理衙门大臣奕劻与英驻华公使窦纳乐在北京签订《订租威海卫专条》,规定将威海卫及其附近海面(包括刘公岛、威海湾之群岛及沿岸十英里地方)租与英国,租期二十五年,期满经两国相商仍可延长。与英德订立瓜分津镇铁路协定,英国的铁路投资范围是长江以南各省和北经河南至山西;德国的铁路投资范围是山东省以及自黄河沿岸至南京一带。

这一年8月25日,中英签订《关内外铁路借款合同》。

这一年,中国已经衰弱不堪,帝国主义列强还在“叫化身上剥破棉袄”。

童年时的周恩来

家庭的命运是国家命运的缩影,国家的命运商定着家庭的命运。

周恩来的童年相当艰苦。祖父去世后,父亲无力持家,家道中落,靠典当、借债和亲戚接济度日。债主连连催逼,生母和养母忧愤交加,一年中相继去世。刚刚十岁的周恩来就不得不分挑家务的重担。他要照顾两个弟弟,还要想方设法糊口。周家兴隆之时,驸马巷周宅宾客如云;如今家道衰落,连硬撑门面都办不到,只有债主上门。这使幼小的周恩来第一次体验到人间的世态炎凉。

1910年,十二岁的周恩来离开了淮安,随伯父周贻赓去东北,先在铁岭银岗书院,后转入奉天东关模范学校就读。从此再也没有回来过。

周恩来的父亲周劭纲是一个在外地谋生的小官吏。他的叔父周贻淦是四兄弟最小的一个,二十岁时得了痨病,膝下无嗣。为了“冲喜”,周家安排把刚满一岁的侄子过继给小叔,但是,小叔一病不起,终于夭折。周恩来便与年轻守寡的婶婶相依为命,为她添些慰藉。

周恩来从4岁开始跟随叔母识字和背诵唐诗,5岁入私塾读书。叔母出身于书香门第,擅诗文书画,略懂医理。她常给大鸾讲神话故事和一些唱词。6岁那年,周恩来一家搬到外祖父家居住,大家庭里难免有磕磕碰碰,虽说“清官难断家务事”,但是周恩来的生母凭借自己的精明能干,总能公道地解决纠纷。周恩来常跟随生母去排除纠纷,耳闻目睹了母亲的办事公道,对此留下了深刻的印象。

周恩来在私塾一边念书,一边大量地读小说,在中国传统文化中肆意徜徉。“我读的第一部小说是《西游记》,后来又读了《镜花缘》、《水浒传》和《红楼梦》。”正当他有意识地孜孜不倦地吸取中国传统文化的养料时,两个母亲相继去世,父亲和伯父长年在外谋生,一位叔父偏瘫,一位叔父早逝,身为长子长孙的周恩来不得不带着两个弟弟回到淮安老家居住,他用稚嫩的双肩过早地挑起了生活的重担。为了养活自己和年幼的弟弟,他强装笑脸靠典当借债主持家事,养成了少年老成的稳重性格。

1910年春,12岁的周恩来随伯父到东北求学,转入新建的奉天第六高等小学堂。这正是形成人生观和世界观的重要时期,周恩来告别了私塾生活,进入新式小学堂,对一切都充满好奇。那些新鲜有趣的课程,诸如国文、算术、历史、地理、音乐、美术和体操,真正激活了少年渴望窥探世界的心。这一年,日本军国主义正式吞并中国的邻邦朝鲜。国内时局风云变幻,也处在破旧立新的关键时刻。周恩来在老师的影响下坚持读书看报,及时了解国家大事。“这是我生活和思想转变的关键。没有这一次的离家,我的一生一定也是无所成就……从受封建教育转到受西方教育,从封建家庭转到学校环境,开始读革命书籍,这便是我转变的关键。”

1911年底,周恩来在沈阳东关模范学校上学。有一天,魏校长亲自为学生上修身课,题目是“立命”当时正是中国社会发出剧烈变动的时期。孙中山领导的辛亥革命刚刚推翻了清朝政府,结束了中国两千年的封建统治。很多人,特别是年青人思想困惑,没有明确的理想追求,没有人生奋斗的目标。校长讲“立命”,就是给学生讲怎样立志。

魏校长讲到精彩处突然停顿下来,向学生提出一个问题:“请问为什么读书?”有的同学说:“为了给自己将来找条出路。”有的同学说:“为了帮助父母记账。”此时,周恩来站起来,大声地说:“为中华之崛起而读书!”为中华崛起而读书,这是周恩来毕生的目标。

1913年8月,周恩来考入南开中学,1917年6月中学毕业,并在毕业典礼上代表毕业同学讲话。周恩来在校期间表现优异,同学对他评价极高:“君性温和诚实,最富于感情,挚于友情,凡朋友及公益事,无不尽力”;“以善交游,到处逢人欢迎”;“毕业成绩仍属最佳”;“君家贫,处境最艰,学费时不济,而独能于万苦千难中多才多艺,造成斯绩”《南开学校〈第十次毕业同学录〉》。

学生运动的主要组织者

南开学校是一所仿照欧美方式开办的私立学校,由严修创办,张伯苓担任校长。周恩来的学费起初由伯父供给,后来靠学校的奖学金。周恩来十分珍惜学习机会,他为自己制订了五个“不虚度”的要求:读书不虚度,学业不虚度,习师不虚度,交友不虚度,光阴不虚度。“南开的教育,是正常而自由的”,周恩来喜欢文学、历史,对政治感兴趣,对数理也有兴趣。总之,“喜欢能说理的东西,不喜欢死记的东西”。他的作文曾被评为全校第一名,得到”用笔遒劲,布局绵密“的评语。

因为“南开有集会结社自由”的便利条件,周恩来参加发起组织“敬业乐群会”,取“敬重学业,联络感情”之意。他主编《敬业》会刊、《校风》周刊,发表小说和时事评论性文章。周恩来活跃在校园内外,他参加新剧团,扮演女角登台演出,参加学校演讲会、江浙同学会并分别当选为副会长和会长。1915年,周恩来参加了反袁运动,反对“二十一条”卖国条约。他组织同学演讲、募捐,在“当时南开全校学生有政治兴趣的也还不多”的情况下,青年周恩来已经显示出强烈的民族忧患意识。

南开中学毕业后,周恩来认为自己应该继续深造,他筹划考官费留学生。既是官费,求学费用可暂不考虑。然而伯父早已无力负担南开学费,又去哪里筹措远渡重洋的旅费呢?幸好爱交朋友的周恩来为人诚信可靠,一些友人愿意向他提供路费。“我去日本念书,是自修,生活费用靠朋友供给。”在临别时刻,他给同学赠言说:“愿相会于中华腾飞世界时”。

早在国内,周恩来就了解到日本经过明治维新,国力大增。初到日本的的周恩来想要实地了解日本的发展情况,以证明“中国是否可以走日本的社会模式”的问题。周恩来看到日本灯红酒绿的的城市风光,也更多地看到无业大军呆滞的目光。他渐渐否定了“强权”救国的想法。周恩来不喜欢条条框框的东西,枯燥的日语学习是件令人头疼的事,周恩来在沮丧中猛然发现一直未受自己重视的《新青年》上竟然登载着一篇篇充满激情和正义的文章,它们犹如排山倒海般震荡着他,新思想、新文化令他豁然开朗。周恩来手不释卷,“晨起读〈新青年〉,晚归复读之。”对它特别钟爱。

正当周恩来准备应考之际,俄国十月社会主义革命爆发了。他在报纸上看到宣传介绍十月革命的文章,逐渐接触并研究马克思主义,先后阅读过幸德秋水的《社会主义精髓》、约翰里德的《震动环球的十日》、界利彦创办的《新社会》杂志等。日本早期马克思主义的传播者河上肇如《贫乏物语》和由他创办的《社会问题研究》,深深吸引着周恩来。周恩来的思想开始向马克思主义倾斜。他再也无心念书,决定回国。

刚刚回国,中国爱国学生发起了影响深远的“五四运动”,这场运动由北京迅速扩展至全国,为马克思主义在中国的传播开辟了广阔的道路。周恩来积极参加了天津学生组织的示威游行。为把运动引向深入,他搬进南开校园,和学生运动的骨干分子同吃同住,团结一致,还以南开校友身份创办了《天津学生联合会报》,建立起天津学联自己的舆论宣传阵地。周恩来在报上发表文章随时报导运动形势,他大声疾呼:“国民啊!黑暗势力排山倒海的来了!我们要有预备!要有办法!要有牺牲!”。富有感召力的文章深得学生喜爱,学联会长马峻称赞说:你的社论真鼓舞人心,这比只站在人群前面大喊一阵有用得多。

为支援山东人民的爱国斗争,周恩来与天津各界人民代表到北京总统府门前示威,他负责后勤供应和宣传、报道。反动军阀强行逮捕了天津学生代表,激起更大规模的学生反抗。经过露宿请愿,代表终于被释放。在胜利返津途中,周恩来、邓颖超、谌志笃、马骏等学生提议组成一个更加严密独立的团体———觉悟社,以便领导天津学生爱国运动。周恩来在正式成立会上提议出版不定期小册子《觉悟》,起草了《觉悟宣言》。周恩来是觉悟社的中坚力量。“五四”时期,周恩来已经系统地宣传马克思的学说,成为中国早期马克思主义传播者之一。周恩来自己曾说,“我从事于革命事业,正如中国一般知识分子一样,经过了从封建家庭转到受西方学校教育,然后变成社会主义者这样一个漫长的过程。”