地理变迁:800年分合常相伴

阅读量:5970 本文字数:2818

对嘉定来说,南宋是个极为重要的时间节点。就是在此期间,嘉定县设立。

事实上,1214年平江知府赵彦橚就开始酝酿设立嘉定县,经过调研、合议、奏请,嘉定十年十二月初九日(1218年1月7日),宋宁宗赵扩在奏折上批了一个“依”字,自此有了嘉定县。嘉定县以这位皇帝的年号命名,有美好、安定之意。

撰文、供图/孙武

一版摄影/朱金发

二版摄影/孙剑华

苍茫广袤万顷连

嘉定建县时的范围,历代县志的描述仅有:东临大海,南至吴淞江,西至徐公浦、瓦浦,北至娄江(今浏河);东西广八十一里,南北袤五十三里。实测东西相距约49公里,南北相距约35公里。

今天上海市的地域范围,16%来源于宋代的嘉定县,宋代嘉定县横贯如今6个区:宝山、普陀、静安、虹口、杨浦以及浦东,即古吴淞江以北区域。对照宋元时期上海版图,700年前的上海地区,属于嘉定、华亭、上海三县“三足鼎立”,各占上海土地三分之一,当时崇明岛还没完全“长”出来。

据1999年版《嘉定县续志》考证,嘉定建县时的总面积约为1000平方公里,将现在本区面积与分出去的宝山县等面积相加得此数据。笔者利用国家测绘地理信息局《天地图》网站地图与面积测量工具测算,测得总面积约为988平方公里,数据基本吻合。1218年的嘉定县总面积,认定为1000平方公里左右是合适的。

最初嘉定县的四至,东至大海、西至徐公浦、北至浏河,这三个方向界线、界址基本清晰。南界很复杂,由于吴淞江有过多次改道、截弯取直、填没,行政区划有过多次调整,很难复原建县时的准确边界,详见“嘉定政区沿革示意图(1218—1949)”(见右图)。

界线变迁与“飞地”

由于海陆变迁、吴淞江改道等原因,几处界线变迁与“飞地”有必要作一些解读:

1、东北界岸线有个先涨后坍、岸线内侵的历史过程。

南宋时,县境东北部的岸线在如今的岸线之外4—8公里,几乎要到如今的长兴岛(长兴岛“冒”出来不过200年)。当时没有如今这样的大河口——吴淞口,浦东高桥与宝山是联为一体的板块,公元1500年前后才有了喇叭形的河口。

刚建县时,石洞口岸线北面有一个嘉定最早的著名大镇——黄姚(窑)镇,以煮盐、烧窑而兴起,为纳税大镇,出产的“澄泥砚”和“僧掌砚”也很有名,现上海博物馆有收藏。明洪武十九年(1386),因抗倭、海防需要,嘉定县用11年时间在岸边筑了一个土城兵寨——清浦寨(今高桥镇东北约1.5公里处),可驻守400多人。永乐十年(1412)为航运以及郑和下西洋需要,在今浦东高桥镇东北7.5公里处,又筑了一个约100米高的土山——宝山烽堠,昼则举烟,夜则明火,指引船舶航行。

但是到了明代后期至清乾隆年间,黄姚镇、宝山、清浦寨都被冲毁、淹没在长江口中,这一带岸线内侵的原因与崇明岛有关。崇明岛在公元600年时才刚露出东沙、西沙2个小沙洲,明代时长成100里长、40里宽的大沙洲,压迫长江口水流向南岸冲刷,再加上上海地区的最大出水口转移到吴淞口,嘉定东北的这片岸线逐渐向内退缩。

2、江桥镇(大宅、华庄等村)、黄渡镇(联西、星塔等村)属嘉定管辖未超过70年。

南宋时,江桥镇西南(包括江桥集镇及大宅、沙河、华庄等村)、黄渡镇东北(盐铁塘以东,浅江太平桥以西的联西、星塔等村,1949年时称青浦县杨林乡、淞滨乡),是位于吴淞江之南的,明代中后期吴淞江改道、截弯取直,使这2块地到了吴淞江之北。隶属按传统和老习惯各自管理,直到1949年10月,黄渡镇东北的淞滨、杨林两乡1.4万亩土地,才由青浦县划进来;到1958年10月,撤销西郊区时,江桥镇西南这块地才划入嘉定县,这一带居民的口音明显与嘉定方言音不同,是因为有700多年时间属于上海县,而且属于不同的“府”(地级市)——苏州府、松江府管辖。

3、纪王、诸翟、白鹤(局部)3镇有700多年属于嘉定县管辖。

吴淞江是自然河道,由于地形有高低,导致河道弯弯曲曲,有“五汇四十二湾”之说。

北宋宝元元年(1038)开浚“盘龙汇”,裁直了封浜镇南侧的吴淞江河段,使临江乡十四都(今纪王、诸翟2镇)到了吴淞江新道之南;北宋嘉祐六年(1064)开浚“白鹤汇”,裁直了安亭镇南侧的吴淞江,使临江乡八都(今白鹤镇,小白鹤江以东,青龙江以北,南浦界港以西)成了在青浦境内的“飞地”。

这3块地有700多年都是嘉定县管辖的,由于管理、种田、搞“大跃进”太不方便,到1949年10月,西南境西胜乡(今白鹤镇)5676亩土地,划给青浦县;1950年8月,诸翟镇1.8万亩土地,划给新泾区;1958年秋,纪王乡1.64万亩土地划给上海县。

曾经历三次大变化

明清时期的《嘉定县志》对耕地、田荡涂统计很详细,精确到几厘几毫,因为这是缴纳赋税的依据,多缴1分地的田赋老百姓不干,少1分有欺君之罪。如,清代雍正三年(1725)分县时,划给宝山县的田地详细到“6292顷19亩1分7厘6毫”(每顷为100亩)。

元代嘉定县面积与南宋时一致,清光绪《嘉定县志》记载有“元之田以围计,本州共一千一百围”(每围1000亩),按1亩666.7平方米计算,当时耕地面积为733.37平方公里,去掉城镇用地,可推算出当时的水面率约为25%。

明代中期,嘉定县域约为1072平方公里,为面积最大的时期。主要是吴淞江改道南移拓展了一些河滩地,以及浦东高桥东南吴淞江原入海口变成了陆地(清州)。

800年间,嘉定县域有过三次大的变动:第一次是分出土地支持太仓州的设置。明弘治十年(1497),分西北境3个半都94.5平方公里隶属太仓州。明代以前太仓地区只有个军事管治机构——太仓卫,郑和从浏河口下西洋促进了这一带的发展,为加强这一带治安、赋税等事务的管理,而新设置了太仓州,从昆山、嘉定划出一部分给太仓州。

第二次是嘉定分县,是最大的一次变动。清雍正三年(1725),划出界泾、杨泾、下槎浦(大致为今普陀区敦煌路位置)以东的6个都419.48平方公里土地置宝山县。分县后嘉定县域面积为430.31平方公里,是历史上面积最小的时期。

这次分县的背景是,经过明清两个朝代的发展,雍正年间嘉定县缴纳的赋税每年约26.5万两白银,规模已接近内地的“府”(相当于地级市),江南其他地方也类似。雍正二年(1724)两江总督提出一个江南大规模分县的奏折,雍正三年(1725)八月初,皇帝批准,将苏州、松江、常州三府所属13县各分置一县,这一次,嘉定县、上海县、青浦县都“一劈为二”,为江南县级政区最大的一次调整。

第三次是东南境江桥等5乡划入。1958年10月,上海市撤销西郊区,所属的江桥、厂头、真杨、新(曹)杨、交通5个乡34.93平方公里土地划给嘉定县。除江桥外,厂头等4乡属于分离嘉定县233年之后的“回归”。这次调整使嘉定东部至1990年代一直为上海市最大的“菜篮子”基地,属于行政区与经济职能区相适应的一种安排。但上世纪八十、九十年代,因城市建设用地需要,厂头、真如、长征、桃浦等乡镇又陆续划属普陀区。

此外,还有多次小规模的调整。

有的是考虑生产、管理方便,进行调整或换地。1949年10月,嘉定与青浦有一次较大规模的换地,本县西胜乡(今白鹤镇)5676亩土地划给青浦县;与此同时,换入青浦县吴淞江以北的淞滨、杨林两乡(今黄渡镇联西、星塔等村)1.4万亩土地。开挖浏河新河道后,陆渡乡浏河北、致和塘以东,成了在太仓县内的一块“飞地”,生产、管理不便,1950年3月划给了太仓县半泾乡。

有的是为城市建设与管理需要而调整。如,安亭、广福、陆渡是3个自然城镇,原来分属两县,1952年这3个镇的土地作了局部调整,便于管理。2001年6月,为上海国际汽车城安亭新镇建设用地需要,划入青浦区原白鹤镇“三村两队”。

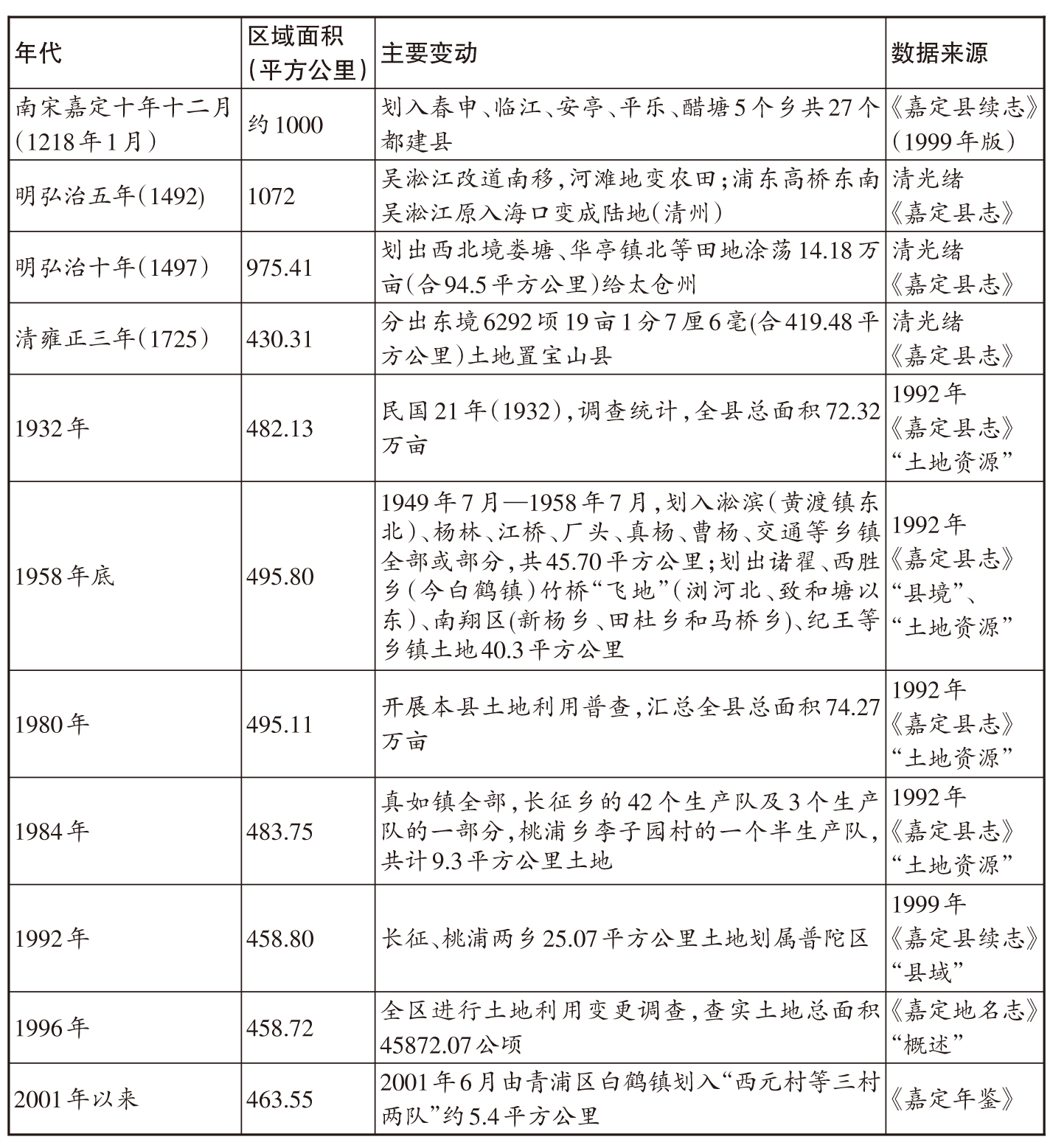

嘉定区域面积变化表

嘉定州桥

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持,文字、图片、视频版权归属发布媒体