“复活”历史

“中国科举文物陈列展”背后的故事

中国科举文物陈列

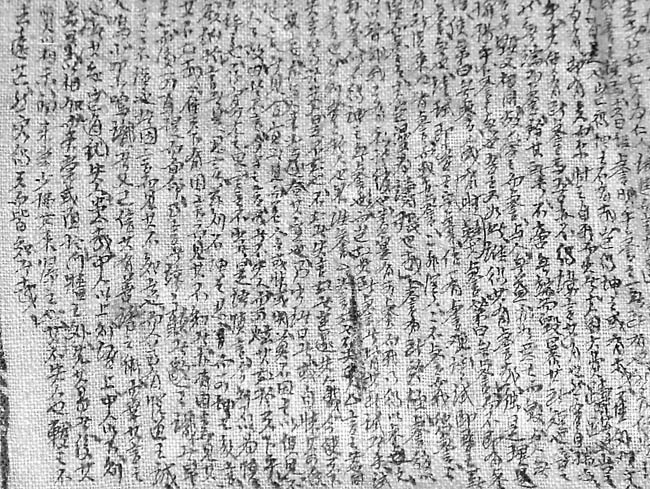

王鸿盛答卷

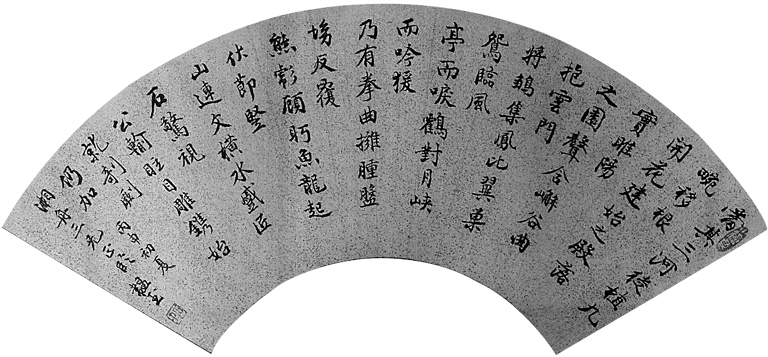

状元扇面

麻质坎肩

王敬铭 山水画

■博闻

在雄伟壮丽、水木清华的嘉定孔庙里,有一个名闻遐尔的“中国科举文物陈列”(以下简称“陈列”),一年四季吸引着络绎不绝的观众。近年来,这陈列展“走”出嘉定,南下广州、汕头和澳门;北上哈尔滨、佳木斯、孟子故里邹城,直至首都北京。2003年,“陈列”又“跨”出国门,远渡重洋,赴加拿大展出。所到之处,无不受到观众的欢迎,引起了强烈的反响。

最近,在嘉定孔庙,又增设了“中国科举博物馆筹备成果展”,使“陈列”的内容更臻全面,内容更加丰富。“陈列”中的每一件藏品,都凝聚着博物馆工作人员的辛勤汗水和心血,其背后更有许多鲜为人知的动人故事。

观众一语出灵感

上世纪七十年代末,嘉定博物馆复馆。

在《嘉定历史文物》的布展中,有一套清代道光年间江南“乡试”的考题和几条考生的夹带,引起了许多观众的浓厚兴趣,陈列处常形成观众流的“梗阻”。观众在参观后常常余兴未尽地说:“如果有一个专门介绍科举的展览就好了。”

何不搞一个关于中国科举考试的专题陈列呢?如果能详尽地介绍科举考试,观众肯定爱看。观众的话让博物馆工作人员来了灵感。对此,当时的人们有着不同的看法:中国的科举制度废止后,曾被人认为是历史的糟粕,与抽鸦片、缠小脚、纳小妾视为同类。而且,“左”的思潮在人们的头脑中还留有残余,搞关于科举的专题陈列,会不会被人说成是宣传封建糟粕?经过讨论,大家终于初步形成共识:陈列只是客观地展示科举历史,让人们了解中国古代的考试制度和官员的选拔制度。关于科举制度的优劣,由观众认识、评论。

八十年代初,“中国科举”展成为嘉定博物馆陈列中的一个专题部分,约有十余件展品和一个小场景,吸引了更多的观众。一个澳大利亚的电影制片人在看了这个陈列后兴奋地说:“没想到,走遍了中国的各个城市都没有看到中国科举文化的陈列,今天竟在一个县城的博物馆里找到了!”外国友人的一席话,是观众对起步不久的科举陈列欢迎程度的一个重要反馈信息。

的确,中国科举文化的陈列有着很大的发展空间。在县委、县政府的支持和博物馆全体工作人员的努力下,1990年元旦,一个独立的专题陈列——“中国科举文物陈列”终于在孔庙的明伦堂中诞生了。之后,这个陈列被不断地调整和充实,展览内容越来越丰富,成为嘉定一个富有特色的文化品牌。

踏遍苏州状元府

“状元”是科举之冠,关于“状元”的史料,是科举文物陈列中不可缺少的内容。而苏州的历史记载,当地人文荟萃,曾先后出过50余名状元,有“状元之乡”的美誉。

为了收集有关“状元”的史料,上世纪九十年代的一个初秋,“秋老虎”肆虐,气温很高。嘉定博物馆科举专题陈列的2位工作人员郭正明、刘楚邕提着照相机,拿着笔记本,前往苏州寻找史料。他们在当地老人的指点下,穿街走巷,一路走,一路记,一路拍照,踏遍了整个苏州城区。真是“昔日王榭堂前燕,飞入寻常百姓家。”曾令人瞩目的状元府如今已成为民居。当年的状元府,今日在何处呢?郭、刘2人整整步行了3天,寻访了苏州的10多座状元府。如清朝乾隆年间的状元潘世恩的故居:一处是位于钮家巷的纱帽厅,另一处是位于马医科巷曲院旁的潘家老宅;乾隆年间的状元石韫玉的旧居清嘉坊;同治年间的状元洪钧的旧宅在西支巷等等。

还有,位于苏州黄鹂坊的乾隆年间状元毕沅的旧居,已成为百货批发部;位于苏州古市巷的嘉庆年间状元吴廷琛的故居,成了苏州袜厂。经过详细的考证,郭、刘2人收集了大量的史料,为嘉定博物馆陈列科举史料打下了坚实的基础。

书林密密寻宝藏

在嘉定科举文物陈列的项目刚启动时,国内对科举的学术研究正处于起步阶段,关于“中国科举”的出版物十分稀少。为了深入研究科举的沿革、内涵,博物馆的工作人员利用出差、休假等一切机会,到各书店“淘”相关的书籍,作全方位了解。当得知有关科举新书的出版消息后,工作人员马上就向有关书店、出版社邮购,生怕漏掉一本有用的书。

除了书店,工作人员还到图书馆、档案馆查找有关科举的史料,跑遍了上海的和江浙一带的图书馆,甚至还到北京、山东等地搜集资料。在工作人员的努力下,如今在嘉定博物馆陈列的唐代文学家韩愈的《上宰相书》、唐代诗人白居易的《与陈给事书》等藏品,都是在密密的书林中找到的。他们还在北京的“中国第一历史档案馆”找到了清代榜眼、嘉定人王鸣盛的《殿试对策》;在宁波天一阁找到了《明代进士登科录》等极其珍贵的科举史料。

滴水穿石,集腋成裘。在嘉定博物馆众多有心人的努力下,科举的史料逐渐丰富起来,为完成展览策划以及撰写陈列大纲打下了重要的基础。

拍卖场上争精品

文物是“陈列”的基础。一个成功的展览,必须要有大量的相关文物展出。为了丰富馆内的科举文物藏品,博物馆的工作人员通过各种渠道,千方百计征集文物。

去拍卖场上竟拍,是收集文物的一条重要渠道。长期以来,博物馆都有专人负责,在《中国文物报》、《拍卖指南》等报刊上搜集有关科举文物拍卖、转让的资讯。一旦发现有价值的文物拍卖,工作人员就闻风而动,并积极筹集资金,“争抢”拍卖品。

2001年春节刚过,嘉定博物馆得到消息:北京的一家拍卖行有一件品相很好的“麻质坎肩夹带”即将参拍,这是古代考生偷偷带入考场用于作弊的特殊用品。真是踏破铁鞋无觅处!这件藏品正是嘉定博物馆寻觅多年的珍品。馆里的工作人员立即行动起来,馆长杨军当即召集全馆工作人员会议,决定派人赴北京参加竞拍,并议定5万元为上限价格。

参拍的副馆长赵胜土和相关工作人员连夜飞抵北京,去拍卖现场“踩点”,查看这件拍品,决定设法尽力拍回。

在拍卖会上,这件文物一起拍,就立即有数家买家“叫板”,价格一路飙升,从2万元涨至4万多元。眼看就要超过5万元的上限,当时,赴京的嘉定参拍人员心中七上八下,十分紧张,生怕失去机会。也许是上苍的有意玉成,当拍卖师在4.8万元的价格上连续3次“叫板”,场内无人竞价,终于,一锤定音。嘉定的参拍人员长长地舒了一口气,嘉定博物馆成功获得了这件文物。如今,这件夹带成了馆内重要的科举文物之一。

众人拾柴火焰高

在筹办科举文物的过程中,嘉定博物馆曾得到过无数热心人士的帮助。

2001年,科举文物准备赴澳门特区展出,展品中还缺少状元扇面。当时,嘉定籍收藏家汪统先生收藏着一批状元扇面,博物馆工作人员上门求援,汪统二话没说,慨然将自己珍藏了数十年的状元扇面全数出借给博物馆。

2003年,筹办科举文物进京展出。展品中缺乏科举西传的内容。当得知厦门大学著名科举专家刘海峰教授集有一批外国人研究科举的论文时,嘉定博物馆立即去信与素不相识的刘海峰教授联系求援。热情的刘教授不仅寄来了西方人对中国科举研究的论文,还送上了他自己关于科举的研究专著,填补了嘉定博物馆在科举西传方面内容的空白。

博物馆的工作人员从《苏州》杂志上了解到,苏州的古玩收藏家蔡念群先生收藏有2部科举文物的精品:《四书备旨》及《经艺五类》。这是两套清代考场微型作弊书珍本,体积极小,字迹只有芝麻大,印工十分精细,收藏价昂贵。许多藏家都欲出高价买进这2部书,蔡念群不肯割爱。嘉定博物馆的科举陈列中,也缺乏这类文物。

令人深受感动的是,当蔡念群知道嘉定博物馆急需这两套书时,竟以数年前的进价转让。他说:“真正的珍贵文物就应该转让给博物馆,这才是它们最好的去处。”在转让这两部书时,他还向博物馆赠送了十几件科举文物,他风趣地说:“这些都是陪嫁品。”

不仅如此,今年“五·一”节前夕,蔡念群从邻家店中看到一件明代木雕“状元归府”的藏品,问好价格,并照了相片寄到嘉定博物馆,他想为嘉定博物馆代购此物。博物馆尽管很想得到这件木雕,但因经费困难,只能放弃。蔡念群了解内情后,自己出资购买,并赶在节前专程送到嘉定,使“中国科举文物筹备成果展”中又多了一件精美的陈列品。

同样的故事还有很多,不能一一列举,但他们的名字永远记载在嘉定博物馆的“功臣”名册里:胡厥文、胡叔常、黄日骧、吕舜祥、浦泳、张碧寒、廖家福、周其确、朱瑞熙……

嘉定博物馆的科举文物陈列,为教化嘉定平添了一抹亮色,成为嘉定的一道风景。随着2005年科举制度废止一百周年的到来,科举,这个中华民族独有的文化现象,将引来更多投注的目光。

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体