内容详情

南京中国科举博物馆:一个领略千年科举文化的地方

本文字数:4963

□金戈

科举博物馆——明远楼

科举考试,一般是指中国古代科举考试制度,是历代封建王朝通过考试选拔官吏的一种制度。有着1300多年历史的科举考试可谓是古代的高考。浙江大学科举学与考试研究中心主任刘海峰教授,多年沉潜科举史以及高考制度的研究,他曾说,科举虽已成为历史,但是考试仍在延续。

位于南京夫子庙贡院街的中国科举博物馆,是专门介绍、研究科举制度及其社会影响和对人类文明史贡献的博物馆,也是目前全国最大的科举类专题博物馆。馆藏征集文物10000余件,其中约700件用于常设展,是一个了解中华民族优秀文化、领略千年科举文化的窗口。

会说话的科举博物馆

南京中国科举博物馆由江南贡院南苑、博物馆主馆及明远楼遗址区三部分组成,总面积2.2万平方米。江南贡院南苑是科举博物馆主体的配套区域;博物馆主体是科举文化展示、体验的集中区,地下四层,外观设计犹如埋藏在地下的宝匣,匣长36米,宽36米,高20米,顶部现状为砚形水池,明远楼倒影其中;明远楼遗址区主要是明远楼、至公堂、历代碑刻及部分号舍。

走进地下入口,沿缓坡绕行宝匣往下,可以一直抵达负三层展馆入口。缓坡总长130米。每走一米,意味着走过十年光阴,一路走过的缓坡,象征着1300年之久的科举之路。一侧是鱼鳞状瓦片墙,透过另一侧白墙间不规则的窗口,可以看见一个挺立于庭院之上的宝匣,它的外侧是深栗色的横向堆叠卷起的竹简墙。负四层的“宝匣”下方,是一个开放庭院,周边由环形水池环绕。晴天有阳光,雨季有雨珠。

主馆由六个展厅及文博休闲区组成,分别是为国求贤、鱼龙变化、金榜题名、金陵佳话、源远流长展厅,数码查询区和文创商品销售区,还有负一层的中央大厅、临展厅科举书吧休闲区和负四层的报告厅、办公区等,是一个采取多种解读方式,给观众留有想象空间的,“会说话”的博物馆。

通向馆内的左边的文字墙,用深浅不同颜色,勾勒出应试考生的一个个剪影,揭示艰难坎坷的科举之路。

迎面是虚拟“水幕墙”,历代科举名人的姓氏逆流而上。“水幕墙”的下方是明代第一位状元吴伯宗家族故居的“科第世家”牌坊。门额四个大字“科第世家”炫耀的是此家是科举中第的世代家族。这座三开门式门楼,是明代开科第一位从南京走出来的状元吴伯宗家族的。它采取典型的明代石雕工艺,精美的柿蒂纹门环首就是例证。最上面的图案是捷报频传,说的是中了状元,府报、省报、京报一路传来,好一番热闹景象。

“为国求贤”展厅

沿着西侧的展柜,依次摆放历代与科举相关的文物,通过它们、展板以及多媒体视屏,再次让人对漫长的科举历史有进一步的了解。

在16米挑高的空间里,悬挂着一座被祥云萦绕着的龙门,寓意着科举考试好似“鲤鱼跃龙门”。通柜里,展示着科举制度诞生前后不同历史时期的文物及展品。展厅的另一侧,陈列着武举考试的器械及用品。引人注目的是武举石。它们是武举笔试之后在外场,用来考核力量的石头。其中一块竖刻“光绪辛卯年置、琼殊恩宴日、重三百二十斤”字样。

“鱼龙变化”展厅

整个展厅重点介绍明清三级科举考试的制度设计和具体实施,陈列的文献有清代江南省的以及江南贡院的童试、乡试等的试卷、登科录、题名录等。

秀才阶段,陈列私塾学堂所用的铜铃、戒尺,以及关于“岁试”的加急文件,给人留下一个对基层社会科举制度具体运作的初步印象。

乡试阶段,也就是举人阶段,包括考生点名识认、入场搜检、考场纪律、试卷处理、内帘阅卷、录取名单的确定与公布等贡院规制。还有林则徐制度创新的具体例证,如“考场规约”和“点名灯旗图”等。道光十二年(1832),林则徐初次监临江南贡院,为整顿考场秩序,依据军队布阵方法,利用江南乡试点名灯旗图式预先约定,制定该项规约,考生有序进场,成效显著。

会试阶段,以古代北京正阳门外观作为场景,在入口处的两侧,安置生动的人物雕像,使人犹如回到当时的时空情境之中,与来自全国各地的举人们一同赴京赶考。文物还展示了公车及筹措朝考盘费碑。

殿试阶段,用仿真人像展示考试场景及殿试卷。还有清代一甲三鼎及第匾额。

魁星堂的周边放置四书五经等相关书籍。上方布设环形屏幕,将天顶设计为星罗密布的夜空,结合魁星点斗的典故,呈现北斗七星的主景,在此可通过多媒体欣赏“魁星祈愿”和“衣锦还乡”等历史故事。

“金榜题名”展厅

一张20多米长的清朝大金榜(件),用满汉两种文字写成,占了大半个展厅。展厅里,雁塔题名碑及元明清三代进士题名碑的复制件,体现了历代朝廷和地方政府对科举的重视。进士题名碑的对面,设置了一个名为“十万进士”的互动查询装置:基于可视化的十万进士资料数据库,可按姓氏、姓名、籍贯、年份进行查询。

步入“翰林院”,“十同年图”以及来自北京故宫的《徐显卿宦迹图册》(复制件),向人们展示了金榜题名后的士子报效国家、提携才俊的故事。照壁上的一幅“清代科举世家地理分布图”显示出,科举家族的分布以长江中下游地区最为密集、黄河中下游次之。

“金陵佳话”展厅

通过栈桥,由“东水关”到“西水关”,让人一下子“穿越”到清代一个街市场景中,书肆、文具店、会馆、状元故居等等,展示出江南乡试对秦淮河两岸经济和社会生活的影响,南京由此成为雕版印刷业的商贸中心和消费娱乐中心。

这里陈列了一套十分难得的有关江南贡院历史变迁的官方资料。清光绪三十一年(1905)废科举后,贡院闲置无用。民国六年(1917年)江苏、安徽两省商定,拆除贡院考场,辟为市场。1918年拆除贡院,1919年拆除贡院大部分仅留下明远楼、衡鉴堂和部分号舍,其余部分辟为市场。民国十年(1921)至民国十一年(1922)间,南京士绅甘鋐、仇继恒等人联名请示省长,不要再拆除贡院遗迹。这8份原始文件上,印有“江苏省长王瑚”字样批复,并加盖“江苏省印”四方大印。由此,包括明远楼在内的部分遗址得以永久保存。

这一份官方资料,与地面“金陵贡院遗迹碑”相呼应,是见证江南贡院最后命运的重要文献,印证了一段保护江南贡院的佳话。

“源远流长”展厅

晚清时期,科举制度实行一定程度的变革,但最终还是迫于形势而废止。中华民国建立的文官(公务员)考试制度,与科举在考选原则、形式上有继承、相似之处。

展厅内有一间模拟的“高考教室”,在讲台的对面,展出一幅反映备考场景的油画作品《1978年?夏夜》,体现了科举考试的公平性在当下的延续。1977年恢复高考制度,几代人的命运由此改变,尤为是为我国在新时期及其后的发展和腾飞奠定了良好的基础,这是毋庸置疑的。

走出宝匣,明远楼矗立眼前,与博物馆主馆共同呈现完美。西侧是印证江南贡院历史进程的22块碑。

科举文物背后的故事

清代贡院平面图的故事

刘海峰教授,是研究科举史方面的专家,出版了30多部著作。一张清代贡院平面图的背后,道出了他与江南贡院的一份不解情缘。

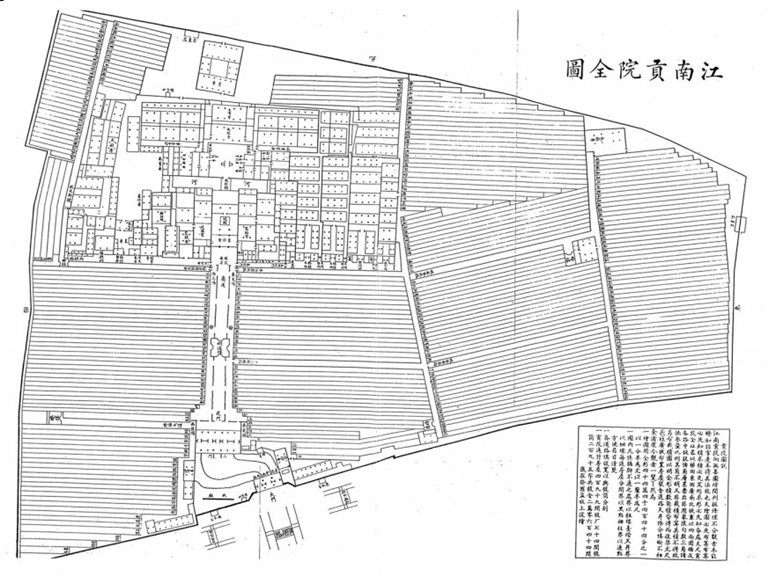

2013年8月26日,科举博物馆的筹备人员到刘海峰教授在厦门的家中拜访。刘家客厅的背景墙上,就印着一幅明远楼的图形。刘教授与江南贡院结缘始于1999年年底。那年出差,他特意将《江南贡院全图》的复印件赠送给江南贡院历史陈列馆,旨在“使其完璧归赵,物尽其用”。1999年12月4日《扬子晚报》以《江南贡院全图回归》为题报道了此事。刘教授是在一本日文书里发现江南贡院全图,书中注明此图引自一本法文书。随后,他设法找到那本法文书,果然该图位于132~133页,在右下方配有中文“贡院图说”:同治十二年(1873年),“贡院通计房屋四百九十九间,披厂七十四间,号筒二百九十五字,共号舍二万零六百四十四间”。

目前,这份贡院地图被陈列在博物馆负四层乡试展厅的柜内,并根据这张地图制作了一个大型的展示装置,由地图演变成的木质模型加上投影,向人们形象具体地演绎当年考生如何进入考场的。

一份罕见而珍贵的殿试卷

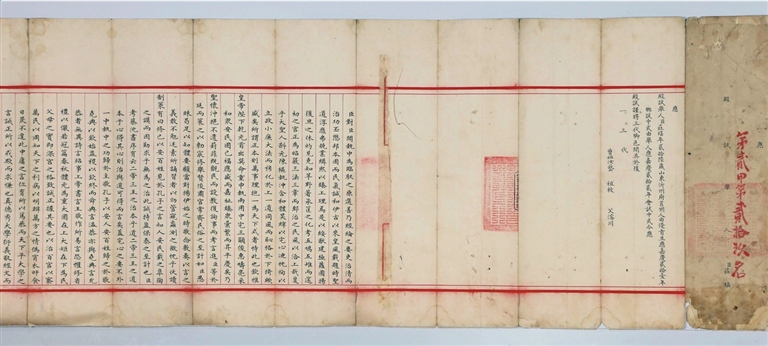

2013年8月,正在筹建中的南京科举博物馆收藏了一份珍贵的殿试卷,它长258厘米、宽10.7厘米,是清嘉庆二十二年(1817)二甲第二十九名进士庄瑶的殿试卷。

它的珍贵之处在于,民间极为罕见。因为殿试是规格最高的科举考试,由皇帝亲自主持。考试结束,通过阅卷评定名次之后,殿试卷都要被锁在皇宫内存档,所以流传民间并保存至今的,寥寥无几。

对于观众而言,珍贵之外则是视觉上的神奇:书法异常端庄就像印刷品一样。历史上,殿试特别注重书法。清初,读卷大臣评阅考试对策时,要求内容必须“精详”,字体必须“庄雅”。但到了清中期,读卷大臣普遍注重书法,考试内容反而相对次要了。这是因为,对策作为殿试的考试文体,不是标准化试题,其高低难以用客观标准衡量,而书法的优劣比较容易评定。

殿试卷的要求本身就很苛刻。卷面必须整齐划一,中规中矩,没有一点笔误和多余墨痕。并且,因为要给皇帝审阅,以示尊重,文章开头,空二字以“臣对臣闻”写起;收尾时,以“臣谨对”。共分四题。文内遇有“皇帝”、“宸严”等字,还需要另行抬头书写。显然,这对于书写者而言,就如同作战布局,倘若错写漏写一字,全盘皆输。

从式样上看,卷首有“第贰甲第贰拾玖名”的字样。卷尾有朱文大木记戳,写有礼部仪制清吏司的两名印卷官的姓名,分别是员外郎伊灵阿和候补主事梁章钜(1775-1849)。此卷背面,写有八名读卷大臣的姓氏,按任官大小次序,排列在卷背,分别是“松、董、刘、汪、王、黄、王、毛”;评定阅卷的优劣,不用文字表达,而是用五种不同的符号标示,即“圈”、“尖”、“点”、“直”、“叉”,而庄瑶殿试卷的评分是“尖”和“圈”各半,应该说成绩还是不错的。在试卷上,还可以看到交卷后的一些痕迹,如弥封官将卷面对折成筒状,用纸钉钉固,以纸糊之,将其姓名封藏,加盖“弥封官关防”之印,以及在卷背接缝处所加盖的礼部印戳。

从内容上看,这篇文章采用子思、孟子、荀况、董仲舒、扬雄、周敦颐之说,论述“上正”“选善”“吏治”“民和”对于国家社稷的重要意义,主张选人用人之“法”要“以廉治吏”。通篇文章一气呵成,字体隽秀、逻辑缜密、说理周至而不浮夸,表现出清代进士庄瑶不凡的文学造诣和政治思维。这份殿试卷完整地呈现了殿试收卷、关防弥封、阅卷、钦点的全过程。

庄瑶(1791-1865),字琪园,清嘉庆二十一年(1816年)中举,次年又考中进士,名列二甲第二十九名,从此走上仕途。庄瑶为政朴实精干,能与民共苦,颇有政声,曾受到道光帝的嘉许。道光二十年(1840年),庄瑶调任河南彰怀卫道,黄河大堤因暴雨连连漏水不止,他督率军民护堤,使沿河民众幸免于难。其后黄河决口,他身先士卒,与民众同甘共苦修筑大堤。再后来,为了防止水涝,他发动民众在黄河沿岸种植柳树,数年后的柳树成林,当地人感激之情溢于言表,称这些柳树为“庄公柳”。道光十九年(1839年),庄瑶得知林则徐广州禁烟,随即去信表示支持。得知林则徐被撤职查办后,庄瑶上书要求惩办妥协外敌的琦善,由此被权贵排挤,回乡隐居。这些行为,都印证了他在殿试卷里的政治主张,展现了他的高风亮节,值得100多年后的“阅卷人”敬仰。

一幅反映恢复高考学子渴望求知的油画

程丛林的油画《1978年·夏夜》展示了恢复高考之后,四川美院1977级的同窗群像:上百号人,挤在一间大教室里,在听着什么。画中穿白背心托腮沉思的是张晓刚,前面靠墙站着的是叶永青,把手弯过去准备点烟的是何多苓,罗中立在最后一排,而画家程丛林本人则在门边倚墙而立……

著名画家陈丹青称赞这幅作品“画出了我们时代的群像”;称赞画家程丛林,画出了他们那一代人当时的精神面貌。

程丛林1954年出生于四川成都。1971年,进入成都市艺校学习。1982年,尚未毕业的他,在成都创作了这幅《夏夜》。

如今已享誉全国的程丛林曾发表文章,说起它的创作思路和意图。他写到:“看看我们的时代吧,一切都开始觉醒。……每一个健全的人都在独立思索,探求人生的道路。他们的思考与探索汇合起来,就构成了我们这一代青年对整个国家和民族的命运的思考和探索,构成了一首宏大的热烈的民族精神的交响诗。在《夏夜》中我特意避免把观者的视点集中于一个或几个人脸上,而力图以浑然一体的人群去获取完整而强烈的情势表现”。

2014年4月1日,科举博物馆筹备人员给程先生去信:“我们看到了您震撼人心的作品《1978年·夏夜》。我们希望,这幅作品的身影(复制品)能够在博物馆展出,使今天的观众能够感受到科举考试的公平性在当下的延续”。8月11日,博物馆收到了他的回信。随后,他的助手寄来授权书。在他的提醒下,科举博物馆的工作人员与原件的收藏方中国美术馆进行联系,也顺利取得授权许可。

今天,站在这幅油画面前,来来往往的观众,可以从中体悟到科举制度所包含的对公平公正的精神追求,感受到恢复高考在中华民族复兴过程中所起到的作用,特别是可以再次回味作品所表达的“真情实感——希望、渴望的情绪”,那种对知识就是力量的永恒追求。