内容详情

瞿秋白:《国际歌》译者的“大众”情怀

本文字数:2072

宗鹤

一曲激昂的《国际歌》,几乎贯穿了中国共产党革命斗争的各个阶段。而《国际歌》的翻译者,第一个将“诗”译成“歌”的人,正是《新青年》季刊的主编,时年24岁的瞿秋白。他不仅是中国共产党早期领导人之一,同时也是“大众文艺”的倡导者中国革命文艺的重要奠基者。

投身革命,把真理播撒给劳苦大众

1899年1月29日,瞿秋白出生在常州一户没落的封建士大夫家庭。1920年10月,经历了五四运动洗礼的瞿秋白,以北京《晨报》特派记者的身份,远赴苏维埃俄国寻找他心中光明的灯塔。

当时中俄铁路遭到破坏,瞿秋白在哈尔滨滞留了50多天,在此期间,他参加了俄国社会民主工党联合会举办的十月革命三周年庆祝大会。在会上,他第一次听到了《国际歌》。瞿秋白热血沸腾、激动不已,萌生了将《国际歌》翻译成中文的想法。

来到苏俄后,这里欣欣向荣的社会面貌,让瞿秋白深感兴奋,他希望 “学到真理,把它播散给中国的劳苦大众”。在此期间,他经张太雷介绍,加入共产党。在苏俄两年间,瞿秋白撰写了多篇通讯,成为中国报道十月革命后苏俄实况的第一人。

瞿秋白回到中国,将学到的马克思主义应用到中国的革命实践中。当时,成立不久的中国共产党正在集中力量领导工人运动,形成了现代革命史上第一次工人运动的高潮。1923年1月31日,瞿秋白在中共中央机关刊物《向导》发表《政治运动与知识阶级》一文,精辟地分析了中国知识分子的分化及其在革命斗争中的地位和作用。他认为,新型知识分子应当做“社会的喉舌”“平民的先锋”,要把自己的命运与工农群众联结一起,以工农群众为革命的主力军。他参与筹备中国共产党第三次全国代表大会,负责起草党纲草案,推动第一次国共合作,担任中共中央理论刊物《新青年》季刊和中共中央机关刊物《前锋》的主编,参与编辑《向导》。瞿秋白在这些刊物上发表了100多篇文章,为党的思想理论建设做出开创性贡献。

1927年,蒋介石、汪精卫先后发动四一二、七一五反革命政变,大肆屠杀共产党员和革命群众。在大革命失败的危急关头,8月7日,瞿秋白在汉口主持召开了中共中央紧急会议,即八七会议。会议通过了瞿秋白起草的《告全党党员书》,确立了土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针,并把发动湘鄂赣粤四省农民举行秋收起义作为当时党的最主要任务。会后,瞿秋白主持中央工作,在关键时刻表现出坚强担当。

翻译《国际歌》,使中国劳动人民和世界无产者同声

据考证,《国际歌》自1920年传入中国,先后产生了三个中文译本,分别为《劳动歌》(列悲译)、《劳动国际歌》(张逃狱译)、《第三国际党的颂歌》(耿济之、郑振铎译),但仅是无乐谱的译诗,无从传唱。瞿秋白就从法文版译来词和简谱,再与俄文的《国际歌》进行对比,边弹边唱,逐字逐句推敲。

《国际歌》译配完成后,瞿秋白曾对曹靖华说,International这个词,在西欧各国文字里几乎是同音的,在汉语中采用“英德纳雄耐尔”的音译,不但能唱了,更重要的是唱的时候,可以和世界各国的唱词保持一致,“使中国劳动人民和世界无产者得以同声相应,收万口同声、情感交融之效”(曹靖华:《罗汉岭前吊秋白》)。

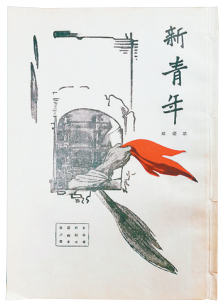

1923年6月,瞿秋白翻译的《国际歌》正式发表在《新青年》季刊创刊号(省档案馆收藏)。在同一期的《新青年》季刊上,瞿秋白还以“秋蕖”的笔名,发表了由他本人作词谱曲的红色歌曲《赤潮曲》。全曲意象宏阔,气势豪迈,以坚定的信心和昂扬的革命激情,歌颂了无产阶级崇高的革命事业和远大理想,真挚地表达了一个共产主义者的伟大气魄和沉着坚毅的英雄气概。

瞿秋白一直将文艺视为“改造社会底整个事业之中的一种辅助的武器”,为此他号召革命文艺家深入群众,广泛开展“街头文学运动”,“说书式的小说、唱本、剧本等等,这需要到群众中间去学习。在工作的过程之中去学习,即使不能够自己去做工人农民……至少要去做‘工农所豢养的文丐’……要去向群众唱一出‘莲花落’讨几个铜板来生活,受受群众的教训……打到那些说书的、唱小唱的、卖胡琴笛子的、摆书摊的里面,在他们中间谋一个职业”,否则革命文艺就会成为无源之水、无本之木,“没有大众的普洛文学是始终要枯死的”。

1934年1月,瞿秋白受党的委派,去往中央苏区从事文化宣传工作,2月5日到达江西瑞金,任中央教育部长等职。三四月间,瞿秋白对《赤潮曲》予以修订,删去“沉梦”“福音”“大同”之类文绉绉的词,代之以“工农”“红旗”“苏维埃”“列宁主义”等政治性话语,使之更为适应苏维埃政权建设的需要:赤潮澎湃,红霞飞动,惊醒了工农,中国工农举起了红旗,高声歌颂苏维埃万岁……

在瞿秋白的领导下,苏区群众文艺运动和专业文艺工作得到蓬勃发展,对于宣传群众、发动群众,鼓舞苏区军民的革命斗争起到了重要作用,也为延安时期的文艺运动提供了许多有益的经验。

1935年2月,瞿秋白在转移途中被捕。国民党军统、中统先后派人劝降,仅是中统的人就和他谈了9次,但都一无所获。见威逼利诱、劝降无果,蒋介石密令“就地枪决”。1935年6月18日,在留下人生中最后一张照片后,瞿秋白唱着《国际歌》,高呼“中国共产党万岁!”“共产主义万岁!”,坦然走向刑场。他微笑着对刽子手点头说“此地甚好!”,盘膝而坐,从容就义,年仅36岁。

图为《新青年》季刊创刊号,现收藏在江苏省档案馆。