内容详情

竹木牙角雕,用器具文化寄情山水

本文字数:1587

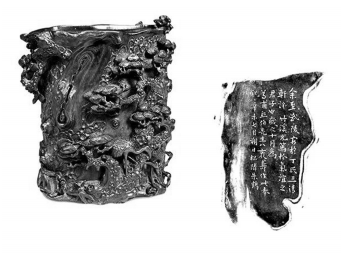

朱鹤款竹雕松鹤竹梅图笔筒

半托迦尊者(罗汉)竹根雕像

明末清初犀角雕山水人物纹杯

竹木牙角器是以竹、木、象牙、犀角为质,施以雕刻而制成的器物。这类器物在中国可谓源远流长。明中期至清代中期(16—19世纪)江南地区,是竹木牙角雕名家辈出、大放异彩的全盛阶段。

中国传统的竹木牙角雕所承载的江南器具文化,构思于江南士人寄兴山林、以淡泊冷逸作为审美追求的文化精神,成就于江南匠人细腻的心智与灵巧的双手,将文人的情思与手中的刀具汇为一体。通过构思之奇特、立意之高逸、雕刻手法之巧妙,让竹木牙角作品精美自然而富有神韵,在文人士大夫阶层的日常生活中担当重要的角色,不仅开创出中国式的文人雅致生活,而且引领社会风尚,对后世影响深远。

2021年4月2日—12月20日,“妙手文心——南京博物院藏竹木牙角珍品特展”在南博艺术馆珍宝馆举办。此次特展,南博遴选80余件精品,展览分为竹雅韵、木清趣和牙角艺三个部分。展览不仅展现了江南器具文化,展示了精妙的雕刻技艺,还传达了中国式文人寄情山水、追求雅致的文化精神。通过此展,公众可领略中国传统竹木牙角工艺的巧思、智慧以及丰厚的人文积淀。

展览中,明代竹刻艺术代表人物作品精彩亮相。朱鹤、濮仲谦、张希黄是明代竹刻艺术代表人物,本次展览的展品雕工精湛,极具代表性。

比如,朱鹤款竹雕松鹤竹梅图笔筒,高17.8厘米,口径14.9×8.9厘米,留白处浅刻小楷:“余至武陵,宿于丁氏三清轩,识竹溪兄,笃于气谊之君子也。岁之十月,为尊甫熙伯先生八佚寿,作此奉祝。”款识:“辛未七月朔日 松隣朱鹤”。器取用粗壮异形竹根,整治内腔后于外壁雕刻主题画面。整个设计以山间老松鳞皴巨干为主体,仙鹤、梅桩及竹叶灵芝附绕四周,奏刀深峻,洼隆浅深富有层次。雕镂松鳞、朽眼,将松树老干表现得十分自然;而松枝、仙鹤的雕刻手法细腻、鲜活与生机盎然,技法中运用了圆雕、透雕和高浮雕诸法,刀法与技艺极为娴熟。整器体量颇大,造型典雅别致,富有山林韵味。作为书斋中长物经年把玩,故而表面能呈现出琥珀色的光泽。

朱鹤号松隣(鄰),明竹刻名家,《竹人录》、《嘉定县志》中有录。其工书法、篆刻,精雕镂图绘之技,亦擅竹刻,为正德、嘉靖年间嘉定派竹刻的开山始祖。按“辛未”年当是穆宗隆庆五年(1571),此件竹雕为其晚年的一件代表性作品。

此次展出的作品中不乏人物传说、成语故事等题材,折射出古代文人的审美与情趣。

和合二仙竹根雕件:圆雕的和合二仙嬉戏坐于山间石坪上,背靠老松,松下怪石嶙峋,寓意深山闲适。

和合二仙传说由来已久,多认为源自唐代的寒山与拾得两位高僧。因其放纵不羁与处事的豁达,南宋以降被禅学所崇,至明清被演绎成主管婚姻美满的神祇,在民间艺术品中颇为常见。本件竹雕虽洋溢着喜庆与祥和,布局章法却富山林野趣,不落俗套,应属文人书斋中的陈设长物。

“柳毅传书”故事图竹香筒:香筒外壁周身以深浅剔底浮雕、镂雕技法而雕成。画面崖壁老松下,一位著幞头、圆领衫的书生,手捧尺牍一封屈身向前递与面对的持杖武者;武者髡发,左手执棒,右手指向书生,作询问状;书生身后松盖下,侧立一女子,裹巾、长裳,侧面向书生,面情略显焦躁;其身后有一位总髻童子,显天真童趣。

画面所刻故事当为“柳毅传书”的爱情故事:持杖髡发武生为洞庭龙宫门侍,书生为柳毅,仕女为洞庭龙女。此件竹刻,奏刀简洁明快,深浅剔底层次明确,人物开脸颇为传神,当为明末清初嘉定一派良工所为。

象牙雕“画龙点睛”摆件:此器取材于南朝萧梁画家张僧繇“画龙点睛”的成语故事。以圆雕、镂雕等法雕刻,一龙自天而降,张开大口,怒目圆睁,身体卷曲于云中,时隐时现;其下书生一人,当为张僧繇,执画笔作点睛状,左右童子各一。此作线条或卷或舒,灵动而极具张力。在人物和龙的神态表现上也极其生动传神,属不可多得的牙雕精品。

此外,展品涉猎多种器型,诸如文具、茶具、香具、酒具等,既有实用,亦可雅赏。它们雕工精美、富有神韵,反映出中国传统竹木牙角工艺的巧思与智慧。