内容详情

难忘林老哺育恩

本文字数:3917

辛文山

【编者按】今年是林散之先生诞辰120周年,12月6日又是林老的忌日,本刊特别刊登此文,以期弘扬传统文脉。此篇系林散之晚年弟子,本报资深编辑、诗人、著名书法家辛文山满怀深情的追忆文字。

12月6日是林散之老人仙逝的忌日,近期我陆续收到一些纪念他老人家活动的通知。临近这样的忌日,我此刻的心情就如同窗外雾霾弥漫的天空,莫名地感到昏暗沉重,然而更多的却是对往事的浮想联翩……

我第一次知道林散之的名字还是在少儿时代。因家父母工作的医院领导徐庆宏院长原是江浦县上世纪五十年代的卫生科长,林散之是文化科长。徐是个老新四军出身,据说因建江浦南方战备医院时,工地材料被盗,受牵连才被贬到基层医院的。林老当了副县长后,他经常要找林老请假探亲或批救济。徐是扬州人,他远离家庭,把我视同自己的孩子,经常与我同榻而眠,冬天互相取暖。他曾为我买了一套砚台毛笔之类的文房四宝,叫我描红,即把字蒙起来勾成空心字后再填上墨。这大概就是我习书的开始。为了鼓励我习书,徐院长说有机会带我去见林散之,他讲林散之怎么练字的故事给我听,还告诉我过去江浦法院枪毙人,贴的布告上某某县长的字就是请林散之代签的,我一小孩子听到这个枪毙人也要请林副县长代签的故事,自然是崇拜无比。

林老二次出山南京,因书法而名声大振,客观上也带动了家乡江浦地区少年儿童崇尚学书之风。岂料要带我去见林散之的徐院长文革中受到造反派冲击,后期调回扬州不久便病故了。直到文革结束恢复高考,我在上大学期间和参加工作后,才有幸几次随同前辈乡贤一起去过林宅,但林老耳聋,拜望的人多,对我这个当属孙辈儿的小青年印象并不深刻,更记不住我叫什么名字。

我和林老真正密切地交往是1984年,我自江浦调动至南京工作时开始的。我在宁的住地离他家很近,由于对他老人家的膜拜,我就主动上门求教。 他当时名气已很大,年事又高,为了避免给他增添负担,一次我向他提出了能否帮找个书法老师指导我学字的要求。孰知他老人家说,学字找什么老师,没事你把字拿来,有空我帮你看看即可。他在我带去的所临写字的空白处写道,小楷学钟繇的《宣示表》,王右军的《黄庭经》,大楷学李北海《岳麓寺碑》,行书学米南宫《群玉堂帖》。他还说米芾《多景楼》帖,字大见骨,宜站着写等等。那天他老人家很高兴,留我在他书画案上吃了顿便饭,还不时把青菜汤里的肉圆夹给我吃,老人的关爱令我十分感动。临走他又叮嘱光写字不行,还要多读书最好要学会写诗。

林老十分钟情于诗,他为了培养我,还把好友南京市府监察室顾问夏冰流介绍给我认识。夏老因发起成立了“金陵兰竹缘诗书画社”,几位写诗画画的老同志经常会上门求教。有次碰到南京市法院院长陈乐村到林宅,陈递上题竹诗让林老改,林老边看边改,改不下去就把诗稿放我面前风趣地说,看你这个小编辑有没有办法。我哪里懂诗,分明是林老在引导我学诗。

林老当时说写诗要有激情,但诗如太直露了就刚火了。作诗写字画画道理是互通的,应以求内美为上,我听后很受教益。还有一次,我陪圆霖法师胞弟,诗人老山农杜振峰居士去看他老人家,在谈到江浦白马寺联句诗时,他竟动情地高声吟诵,又拉我的手走进他的卧室,看他挂在门后的一张山水画。

他对我和振峰居士说,画山水最难画树,画树最难画树干,而画成后最难的事就是题诗了,只有题诗才能把山水画意境推远。可见,在林老的心目中诗是第一位的。难怪他生前给自己和夫人题写的墓碑上写的是“诗人林散之暨妻盛德粹合葬之墓”。只可恨我当年孤陋寡闻,心气浮躁,没能把握住很好的学诗机会,这是我人生最大损失!

林老评判书法的第一标准是“俗与不俗”。所谓俗就是出手刻板、拘束、教条、小家子气,不能理会古人碑帖内在精神。他崇尚晋人逸气,主张创作要在传统基础上变通。正如其所言“变者生之机,不变者死之途”。为了启示后生,他曾和我讲过一个故事,说和县从前有个姓朱的写隶字,俗气满纸还自以为是个人物。此人曾问他的老师范培开字写得如何,范先生说,其俗在骨,你除了换了气骨,换了时代,意即重新投胎才能脱俗。林老告诫我,写字最忌俗气,是病可医,唯俗病难医,医俗的最好办法是读万卷书行万里路。人不读书字会愈写愈俗,如驰鹜虚名就贻误终生了。

他教人写字,主要是帮你把握大的发展方向,也就是首先要解决路子正的问题。临古人法帖要求你忠实于原作,亦即“临之笔笔古人也!”。有次我见他尚睡未醒,就斗胆把一张自创体字挂在他的堂屋墙上,他醒来见之,我问他写的如何?他说,写好写坏,你自己心中有数。如写的好,自己应大声喊好,写的不好,让别人说你好,应自觉脸红!他说柳公权有篇《破邪论》你回去看看吧,并愤愤而言,现在社会上有人写字邪气入纸、狂怪失理,文坛竟为之吹捧,写字的人要不受世风干扰,遇风云而不为之变色!

回首往事,在林老晚年最后的五、六年里,我有时充当为他老人家带信(字条)给江浦同事老友的通讯员角色;有时充当联络员,和省市县一些部门沟通协调相关事宜;有时帮他磨墨、裁纸、拉纸、盖印,充当的是书童角色;有时偶尔也帮他老人家到鼓楼附近修理电热毯。按昌午先生说法,我是个烂板凳,一坐下来要抽半包烟才能走人,晚上玩到大半夜更是常事。林老媳妇,昌午夫人秋萍也很喜欢我。一次江北有个人在林老面前说我常来林府,目的是不是来要字画的,秋萍很朴实,当面批评此人不应背后说人不是。林老的回答也很幽默,“他从来不骗我的字画”。

由于林老的亲炙,我的书艺有了很大长进,经常有机会参加省市乃至全国和一些国际性的书法展览活动。一日陈肯老和省美术馆陶铨找到我,说省直书协要推荐我参加“中国书协江苏分会”。他们给了我一张表格,要我找两个省以上常务理事作介绍人。我来宁工作不久,不知哪些人是常务理事。于是我就问陈肯老,我找林散之介绍行不行?陶铨在旁惊喜,你要能找林散之,他一个人签字就行了。后来听书协副主席兼秘书长章节老告诉我,当看到林老用钢笔推荐我入会的签字,大家好奇凑近看,都说林老写的钢笔字也好看,结果当然是一致通过。

田原老曾和林老有过闲谈,认为我到省书协工作比较合适,我当时也有这种想法。哪知林老不这么看。他劝我,你年轻当记者才是有前途的正当职业,写字主要靠自学,你若嫌现在单位不理想,我推荐你到新华社古平那里工作。他说古平文笔好,你要向她学习。他用铅笔写个条子给我,让我去找艾煊、古平夫妇。我到新街口新华分社宿舍找到他们的住处,艾老一个人在家,他看字条后笑着对我说,这个林散之真是个老夫子,不了解社会,我艾煊是徒有其名啊,我哪里有这个人事权!艾老操一口皖藉的土语,和我长聊半天,谈他战争年代如何苦还坚持学习,如何用鹅卵石当围棋子等故事。他说现在科技太发达了,外国和台湾的记者作家都用电脑写作了,你应想法学会用电脑。临走艾老让我带口信给林老,还是写字画画好啊!林老对我说的是当记者是正当职业,而艾老对我说的是写字画画好,个中曲直可能只有他们自己知道。作为后生,我很感谢前辈们对我的关爱,至今想起,仍是一身的暖流!

我于书法,向以视此为陶冶情操,抒发性灵之业余爱好和精神寄托。无意名利之场,但享自娱之乐。吾不与世人争,世人争吾亦不屑。无间毁誉,自行其是,故自号金陵自得斋主人,独立自由书法人,姓辛名庸字文山者是也!

这多年来我从不自诩是林老学生,我也不知道自己是不是他的学生,我没有给他磕过头行过什么拜师礼,能算他老人家学生吗?他老人家名望和成就如此之高我配做他的学生吗?数年前我昔日小兄弟王越在北京匡时拍卖公司工作,他让我鉴定一幅有争议的林老墨宝,为了证明其权威可靠性,他首次在媒体上对我用了“林散之关门弟子”的称呼。我从日本旅游回到上海一下飞机,就看到这个消息,之后便是媒体铺天盖地的转载和传播。王老弟的确是帮我出了一次大名,但我更多的感觉是不安。因为现在已没有了旧时代的帮会,哪来的开门关门之类的江湖之说?

昌午先生曾在介绍我的文章中,称我是他父亲晚年的弟子,这种说法似可接受,或称之林氏门人的也是可考虑用的。当下某些人利用老先生名声在江湖中自吹自擂,他们把林散之捧为神,实质目的是想往自己脸上贴金。这些人的行为也给林老带来了某些负面影响。我个人认为,一切都没有把自己的字写好重要,只有把字写好才是对林老最好的报答。林散之不是神,但是个人物。林老集德艺于一身,诗书画均有大成就值得我辈去认真研究。 林老的书作并不是每张都是精品,但他的一些开派性的颠峰创作,当代书坛目前尚未发现有人超越。十年前,我在纪念林散之诞辰110周年文集中,写的文章题目是《林散之——中国书法史上里程碑式人物》,我的观点是林散之的书法引领了一个时代。在中国书法的历史发展长河中,他的里程碑式的地位和存在意义应予肯定。

于我个人而言,林散之也是影响改变我人生的命中圣人。林散之的故事几天几夜也说不完。林老去世后,我曾带着朝圣的心情,专门去了趟峨眉山,寻访他老人家自署九十三岁时所书的“金顶”二字的石碑。峨眉山长年笼罩在云雾之中,当我在乱云飞渡的仙境中看见这块碑时,我的双眼湿润了。峨眉归来,吾将所见言及昌午,他也非常激动。后来听说,他和庄希祖专门上了峨眉山,朝拜了金顶。

在佛教中,峨眉山是普贤菩萨的道场。普贤菩萨代表着实践和智慧,林老的诗书画的实践就是当代艺术的“金顶”!

辛文山:南京江浦人,号金陵自得斋主人,独立自由书法人,省媒老报人,诗人,著名书法家。书法早年师从林散之,其书法格调高迈雅,外师造化而中得心源,慕古贤而逞自家风骨。西泠印社出版有《辛文山书法集》。诗宗唐宋,吟咏以自娱,有诗集《自得斋吟稿》。

雨过采石谒林墓

辛文山

江上人安在,墓高依古松。

天寒偏遇雨,情重独朝宗。

水溅穷林湿,山连别意浓。

相思迢递隔,邈邈翠螺峰。

(纪念林散之诞辰120周年)

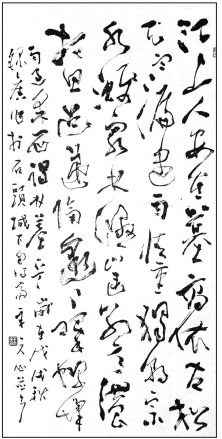

林散之当年接受本报采访,并为本报副刊题字